Prognosemodelle für Gemüsefliegen

Im Forschungsprojekt SWATopti wurden in den vergangenen Jahren Prognosemodelle für wichtige Schädlinge im Freilandgemüsebau geprüft, weiterentwickelt und in die Beratungspraxis integriert.

von Dr. Quentin Schorpp, Dr. Alexandra Wichura, Catharina Riggers, Manuela Schieler, Dr. Manfred Röhrig, Arne Roemer erschienen am 18.11.2025Schäden durch Insekten spielen im Gemüsebau oft eine entscheidende Rolle für die Qualität und den Ertrag von Erzeugnissen für den Frischmarkt und die industrielle Verwertung. Fraßgänge von Gemüsefliegen sehen wenig appetitlich aus und können zu einer Nicht-Vermarktbarkeit des Produktes führen. Schäden an Jungpflanzen können erhebliche Ertragseinbußen bedeuten. Dabei sind die meisten Schädlinge schwer im Auge zu behalten und ihre Entwicklung stark vom Wetter abhängig.

Pflanzenschutzmittel müssen den Schädling im richtigen Entwicklungsstadium treffen und Netzabdeckungen zu den richtigen Zeiten geöffnet und geschlossen werden. Bei den Terminen für Pflanzungen und Aussaaten sollte zudem möglichst die Entwicklung der Fliegenpopulation berücksichtigt werden. Dies bedeutet, viele Entscheidungen müssen zum richtigen Zeitpunkt getroffen werden, um ausreichend effektiv zu sein. Prognosemodelle und Entscheidungshilfesysteme (EHS) können hier eine wertvolle Unterstützung bieten. Sie helfen, Risiken frühzeitig einzuschätzen und Maßnahmen gezielt zu terminieren.

Gemüsefliegen im Fokus

Im Fokus der Untersuchungen des Projekts SWATopti standen gleich drei wichtige Schädlinge: die Möhrenfliege (Chamaepsila rosae), die Kleine Kohlfliege (Delia radicum) und die Bohnenfliege (Delia platura). Wobei letztere meist gemeinsam mit der nahe verwandten Art Delia florilega vorkommt und beide zusammen oft als Wurzelfliegen bezeichnet werden. Eine Unterscheidung dieser beiden Wurzelfliegenarten mit bloßem Auge ist kaum möglich. Für alle drei Gemüsefliegen-Arten wurden Prognosemodelle entwickelt und anschließend in Entscheidungshilfesystemen (EHS) umgesetzt. Allen EHS liegt ein temperaturbasierter Ansatz zugrunde, mit dem sich die Entwicklung der Schädlinge anhand von Wetterdaten simulieren lässt. Damit können Gemüseproduzierende erkennen, wann mit Eiablage, Larvenfraß oder erhöhtem Befallsdruck zu rechnen ist. Denn das kann sich im Jahresverlauf ändern.

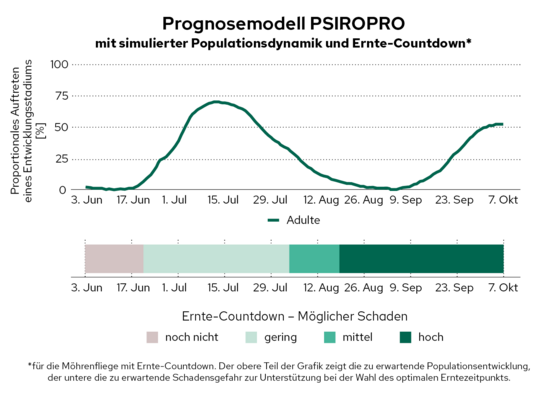

Die Populationsdynamik eines Schädlings beschreibt sowohl wie häufig die einzelnen Entwicklungsstadien des Insekts zum aktuellen Zeitpunkt sind als auch wie viele Generationen von Nachkommen sich im Jahresverlauf entwickeln. Diese Populationsdynamik kann für die Möhrenfliege im neuen EHS PSIROPRO und für die Kleine Kohlfliege im EHS SIMDERA simuliert und als Planungshilfe verwendet werden. Für die Bohnenfliege wurde zwar ein neues Basismodell entwickelt, für die Anwendung in der Praxis sollten jedoch in den kommenden Jahren noch mehr Monitoringdaten gesammelt werden, mit denen das EHS validiert werden kann.

Systematische Modellentwicklung

Ein Schwerpunkt des Projekts war die Validierung und vergleichende Bewertung bestehender Modelle mit umfangreichen Monitoringdaten. Ursprünglich hatte das Projekt zum Ziel, das bekannte Modell SWAT zu validieren und in die Praxis zu transferieren. Denn obwohl SWAT vor fast drei Jahrzehnten entwickelt worden war, war es nicht für jeden Interessierten verfügbar, die Modellversion inzwischen veraltet und die Simulationen in manchen Regionen sehr ungenau. Der systematische Vergleich des bekannten SWAT-Modells mit dem neueren Modellansatz PhenoLogit, auf dem die neuen EHS basieren, bestätigte, dass SWAT zwar eine gute Unterstützung in der Beratung war, jedoch für die Praxis häufig zu ungenau.

Für die Validierung wurden Grenzwerte festgelegt, um den Start einer Generation zu definieren. Da kein Modell den exakten Wert aus einem Monitoring berechnen kann, wurden die Simulationen als hinreichend genau erachtet, wenn sie in einen Toleranzbereich fielen. Die Bewertung wurde daran gemessen, wie oft die Modellvorhersagen den Toleranzbereich verfehlten und um wie viel Tage sie im Schnitt zu früh oder zu spät lagen. Die neuen Modelle zeigten deutlich bessere Ergebnisse: In über 75 % der Fälle lagen sie bei Beginn der Flugaktivität der Möhrenfliege im Toleranzbereich, während SWAT teilweise nur in rund 60 % der Fälle richtig lag.

Für die Kleine Kohlfliege sagten beide Modelle den Beginn der Eiablage in 75 % der Fälle mit hinreichender Genauigkeit voraus, wenn die erste und zweite Generation betrachtet wurde. Aufgrund der mittlerweile äußerst verzettelt auftretenden dritten Generation, und der damit einhergehenden kontinuierlichen Eiablage, ist die Prognose der Populationsentwicklung zwar grundsätzlich für jedes Modell schwierig, mit SIMDERA gelingt allerdings eine bessere Vorhersage, als mit allen bisherigen Modellansätzen.

Die neuen Modelle wurden auf der Plattform isip.de (Informationssystem Integrierte Pflanzenproduktion) eingestellt. Vorerst durchlaufen sie noch eine Testphase in der realen Beratungspraxis und sind zunächst nur für Berater der Pflanzenschutzdienste der Länder zugänglich. Das soll sich aber ändern, sobald das Feedback der Berater eingeflossen ist.

Individuelle Modellanpassungen

Auf isip.de können Nutzende über ein benutzerfreundliches Eingabefenster im Modell selbständig Standort, Kultur und geplante Maßnahmen eintragen. Das System berechnet anschließend die Entwicklung der Schädlinge und zeigt die Ergebnisse grafisch an. Für Praktikerinnen und Praktikern ist besonders wichtig zu wissen, dass die Parameter der Modelle so gewählt wurden, dass die Prognose eher zu früh als zu spät erfolgt. Hierdurch soll dem Umstand in der Praxis Rechnung getragen werden, dass Pflanzenschutzmaßnahmen, sei es der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln oder das Abdecken mit Netzen, Vorbereitungszeit benötigen.

SWAT war zwar eine gute Unterstützung in der Beratung, jedoch für die Praxis häufig zu ungenau Dr. Quentin Schorpp

Die Vorhersagemodelle wurden zudem mit Entscheidungshilfen für unterschiedliche Szenarien versehen. Beim Ernte-Countdown werden den Anwendenden die Zeitfenster angezeigt, in denen mit Schäden durch Fraßgänge am Erntegut zu rechnen ist. Je später der Erntetermin liegt, desto größer wird das Risiko für nicht vermarktbare Ware. Der tolerierbare Schaden kann dabei individuell angepasst werden. Für die Verwendung von Netzabdeckungen werden in gleicher Weise Zeitfenster angezeigt, in denen eine Abdeckung zu empfehlen ist, aber auch wann die Abdeckung für andere Kulturmaßnahmen abgenommen werden kann. Der richtige Zeitpunkt beim Einsatz von Pflanzenschutzmittel kann nun genau mit den je nach Pflanzenschutzmittel und Wirkstoff passenden vulnerablen Insektenstadien abgestimmt werden. Flexibel kann dabei auf die betrieblichen Voraussetzungen und die aktuelle Zulassungssituation reagiert werden.

Neu: Integriertes Befallsrisiko

Das Risiko eines Befalls hängt nicht nur von der Populationsdynamik eines Schädlings ab, auch lokale Bedingungen sind ausschlaggebend. In Felduntersuchungen konnte gezeigt werden, dass Möhrenfliegen in der Regel aus befallenen Vorjahresflächen aus bis zu 1 km Entfernung in neue Schläge einwandern. Deshalb enthält PSIROPRO ein GIS-basiertes Tool, das die Flächenplanung erleichtern soll, um von vorneherein hohen Befallsdruck zu vermeiden. Flächenverantwortliche können Risikogebiete kartieren lassen und Anbauflächen so wählen, dass die Entfernung zur Vorjahresfläche maximiert und so das Risiko für starken Zuflug reduziert wird.

Die Systeme unterstützen sowohl Betriebsleiter als auch die Beratung, indem sie eine objektive Entscheidungsgrundlage liefern. Dadurch ergeben sich gleich mehrere Nutzen:

- Sicherheit in der Planung: Pflanz- und Aussaattermine, Kulturschutzmaßnahmen und Erntestrategien können auf Basis von Prognosen abgestimmt werden.

- Zeit- und Kostenersparnis: Maßnahmen lassen sich gezielter einsetzen, Arbeitsgänge werden optimiert.

- Pflanzenschutzmittelreduzierung durch die optimale Terminierung des Behandlungszeitpunktes.

Auch wenn die entwickelten neuen Modelle und Entscheidungshilfen die Realität genauer abbilden als es die bisherigen Modelle taten, muss an dieser Stelle betont werden, dass es sich um Modelle handelt: Auch weiterhin bleiben Feldbegehungen ein wichtiger Baustein des integrierten Pflanzenschutzes, um Schädlinge vor Ort nachzuweisen und die Modelle kontinuierlich zu überprüfen.

Am Projekt SWATopti waren das Pflanzenschutzamt der Landwirtschaftskammer Niedersachsen, das Julius Kühn-Institut für Pflanzenschutz in Gartenbau und urbanem Grün, die Zentralstelle der Länder für EDV-gestützte Entscheidungshilfen und Programme im Pflanzenschutz (ZEPP) und der Verein Informationssystem Integrierte Pflanzenproduktion ISIP e. V. beteiligt. Mit PSIROPRO und SIMDERA stehen heute praxistaugliche Prognosemodelle für wichtige Schädlinge im Gemüsebau zur Verfügung. Sie sind über die ISIP-Plattform nutzbar und bieten eine konkrete Unterstützung im Betriebsalltag. Sie werden über die Pflanzenschutzdienste auch zukünftig begleitet und weiterentwickelt. Damit wird ein wichtiger Beitrag zu einem nachhaltigen Pflanzenschutz im Gemüsebau geleistet.

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.