Falscher Mehltau an Spinat

Obwohl mittlerweile widerlegt ist, dass Spinat einen extrem hohen Eisengehalt hat, erfreut sich das Blattgemüse großer Beliebtheit beim Verbraucher. Allerdings dient er auch zahlreichen Schaderregern als Ernährungsgrundlage.

von Jochen Kreiselmaier erschienen am 14.01.2025Besonders der Pilz Peronospora effusa (= Pe, syn.: Peronospora farinosa f. sp. spinaciae = Pfs), Erreger des Falschen Mehltaus an Spinat, tritt sehr häufig auf. Peronospora effusa ist der Familie der Peronosporaceae zugeordnet, zu der im Gemüsebau zahlreiche Erreger des Falschen Mehltaus gehören, zum Beispiel Bremia lactucae (Salat), Pseudoperonospora cubensis (Gurke), Hyaloperonospora brassicae (Kohl) und viele weitere.

Vor allem im Herbst und Winter

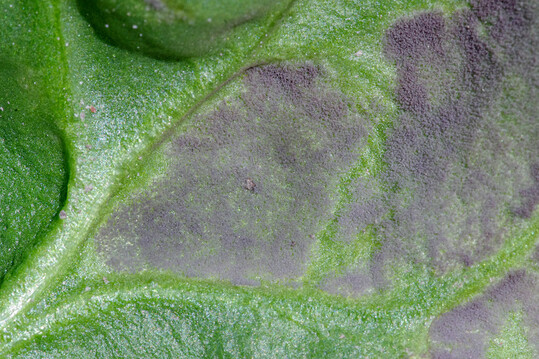

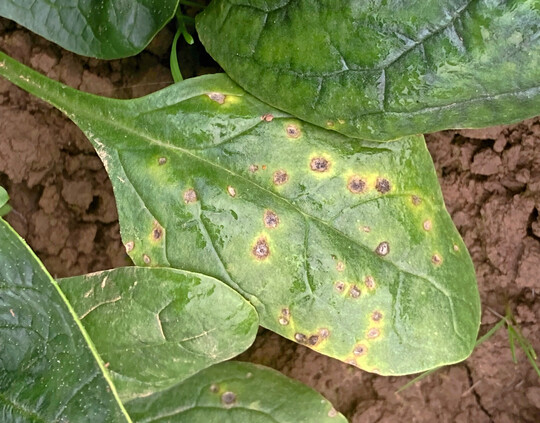

Wirtschaftliche Schäden sind vor allem im Herbst- und Winteranbau regelmäßig zu verzeichnen. Im Sommer tritt Falscher Mehltau an Spinat, temperaturbedingt, weit seltener auf. Ein Befall zeigt sich zunächst blattoberseits durch aufgewölbte, helle Blattflecken mit später deutlicher Gelbfärbung, teilweise durch Blattadern begrenzt. Im weiteren Verlauf kann das befallene Gewebe vollständig absterben (nekrotisieren).

Der optimale Temperaturbereich für die Symptomausbildung liegt bei 15-25 °C. Auf der Blattunterseite ist bei entsprechender Feuchtigkeit meist ein grau-violetter Belag zu finden; unter sehr feuchten Bedingungen manchmal sogar blattoberseits. Dabei handelt es sich um die Sporenträger und Konidien (Sporen) des Pilzes, die aus den Stomata des Blattes herauswachsen. Der eigentliche Pilz lebt dagegen als Endoparasit im Blattgewebe. Die Sporenbildung ist im Bereich von 8-18 °C am stärksten ausgeprägt. Die dann gebildeten, eiförmigen Konidien messen circa 21-27 x 16-19 µm und werden überwiegend durch Wind, teilweise auch durch Spritzwasser, verbreitet. Die optimale Temperatur für Infektionen liegt bei einem Optimum von 9 °C. Unter diesen Voraussetzungen ist eine rasche, flächige Ausbreitung möglich.

Neben Konidien bildet der Pilz, wie alle Peronosporaceae, auch robuste, dickwandige Dauersporen aus, die sogenannten Oosporen (Größe: 20-38 µm). Diese können im Boden und in Pflanzenresten längere Zeit keimfähig bleiben. Auch eine Saatgutübertragung ist möglich, mittels Pilzhyphen oder auch Oosporen, die außen am Saatgut, teils auch unter der Samenschale, anhaften. Leider sind derzeit keine fungiziden Beizen ausgewiesen, die, im Falle einer Saatgutkontamination, gegen Peronospora effusa wirksam sind.

Resistente Sorten

Der Pilz ist sehr variabel und bildet immer wieder neue Pathotypen aus. Aktuell sind in Europa offiziell 20 Rassen benannt (zuletzt die Rasse „PE:20“). Aufgrund der großen Variabilität des Erregers können jederzeit auch die aktuell im Markt befindlichen Sorten mit der höchsten Resistenzklasse befallen werden. Trotzdem bilden diese, vor allem im Frischmarktanbau, die Basis einer erfolgreichen Bekämpfungsstrategie.

Vorbeugende Maßnahmen sind weiterhin: Keine zu hohe Aussaatstärke und eine moderate, bedarfsgerechte Beregnung (trockene Bestandsführung). Abgeerntete Bestände sollten sofort nach der Ernte umgebrochen werden, um eine weitere Sporenbildung (Oosporen und Konidien) zur verhindern. Zudem lässt sich dadurch auch das Risiko der Bildung weiterer, neuer Rassen, durch genetische Neukombination an den Ernteresten, reduzieren. Auf befallenen Flächen sollte mindestens ein, besser zwei Jahre, kein Spinat angebaut werden.

Mit den derzeit ausgewiesenen Fungiziden ist lediglich eine vorbeugende Behandlung, in Kombination mit resistenten Sorten, erfolgversprechend. Vor allem im Frischmarktbereich sind bei feuchter Witterung frühe Behandlungen im Stadium BBCH 14-18 ratsam. Da im Industriespinat in der Regel leichter Befall toleriert wird, sind dort seltener/weniger Fungizidmaßnahmen notwendig.

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.