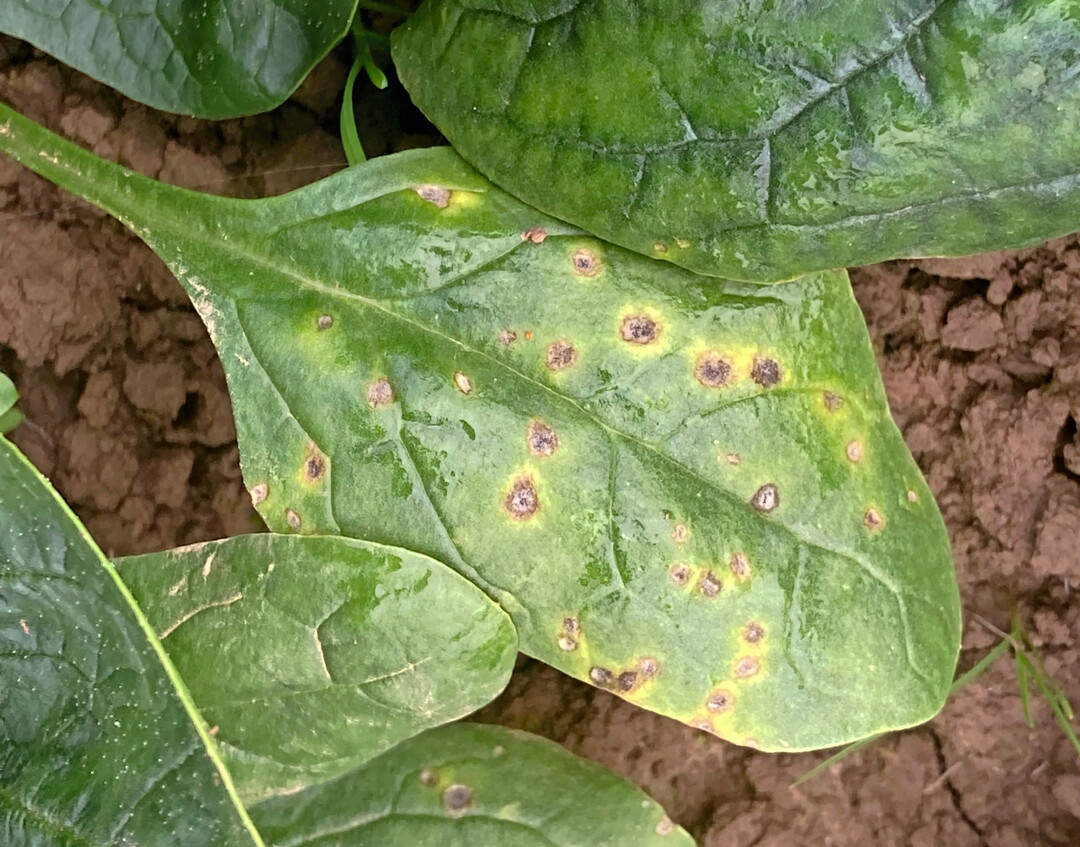

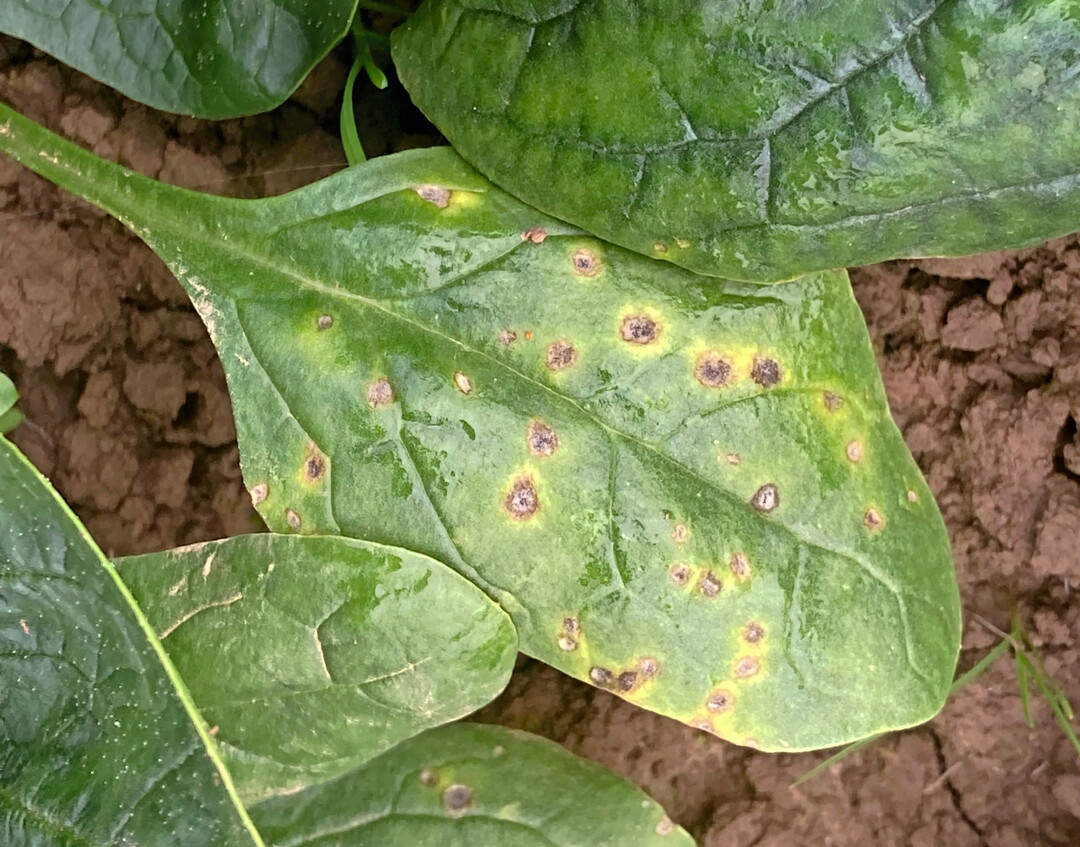

Neben Bakterien ( Pseudomonas syringae ) können zahlreiche Pilze (Falscher Mehltau, Weißer Rost, Colletotrichum , Cladosporium und andere) zu Blattflecken führen, sodass der Spinat nicht mehr zu vermarkten ist. Im Herbst 2024 war ein Spinatbestand im Heilbronner Raum auffällig, der bis zu 8 mm große, rundliche Blattflecken mit einem hellen Zentrum, einem dünnen schwarzen Rand sowie einem chlorotischen Hof aufwies. Betroffen waren vor allem die unteren, älteren Blätter. Die Flecken liefen teilweise zusammen und das Zentrum älterer Flecken wies Risse auf und fiel vereinzelt heraus. Bei genauem Hinsehen waren in den Blattflecken dunkle Punkte zu beobachten und bei hoher Luftfeuchtigkeit ein weißer Belag. Mikroskopische Untersuchungen im...