Effekt oder kein Effekt, das ist hier die Frage

Der Klimawandel hat so einige Veränderungen im Gepäck. Zu Hitze und Trockenheit gesellen sich Starkregenereignisse in den Sommermonaten. Wie Bodenherbizide sich bei großen Wassermengen verhalten und ob Herbizidhilfstoffe unterstützend wirken, testete das DLR Rheinpfalz. Erste Ergebnisse gabs auf dem Gemüsebaufeldtag im September zu sehen.

- Veröffentlicht am

Zahlreiche Besucher pilgerten auch in diesem Jahr wieder auf den Queckbrunnerhof zum großen Gemüsebau Feldtag 2019. Neben den Maschinenvorführungen und den neuen Sorten der Züchterfirmen, durften auf dem Gelände des Dienstleistunszentrum Ländlicher Raum (DLR ) Rheinpfalz die verschiedenen Versuche zum Pflanzenschutz und zur Düngung nicht fehlen.

Ein groß angelegter Pflanzenschutzversuch zur Wirkung von Bodenherbiziden bei starken Regenfällen zog viele interessierte Besucher auf die Felder. Kein Wunder, denn schließlich sind solche Ereignisse heute keine Seltenheit mehr für deutsche Gemüsebetriebe und ihre Auswirkungen umso brisanter – auch im Hinblick auf den Pflanzenschutz. Dieser macht den Produzenten nicht nur gesellschaftlich zu schaffen, sondern erfordert auch aufgrund der Klimaveränderung eine neue Herangehensweise.

Zu viel Wasser von oben

Die Herbizidstrategie im Gemüsebau besteht aus vielen Teilen, einen wichtigen übernehmen die Bodenherbizide. Ihre Wirkung hängt von vielen Faktoren ab, allen voran von der Bodenfeuchtigkeit. Damit sie ihre Wirkung entfalten können ist Wasser nötig. Doch auch das Wasser kann irgendwann zu viel sein. Kommt es in der Folge des Einsatzes zu Starkniederschlägen kann es passieren, dass die Mittel in tiefere Bodenschichten eingewaschen werden und dort den Keimling oder die Wurzel der Gemüsepflanze schädigen. Die Wirkung wird also verlagert. Zur Hilfe sollen Herbizidhilfstoffe kommen, die dafür sorgen, dass die Bodenherbizide besser an den Boden gebunden und nicht ausgewaschen werden, ihre Wirkung sich verbessert und sie sollen die Verträglichkeit der Herbizide in der Kultur erhöhen.

Strategisch vorgehen

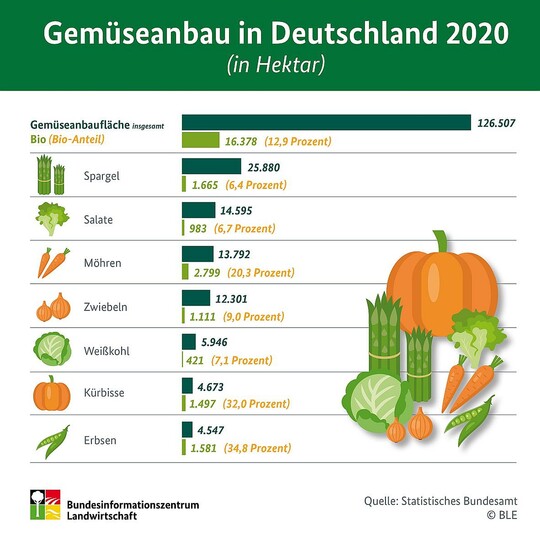

Beim diesjährigen Pflanzenschutzversuch stellte sich das Team des DLR deshalb gleich zwei Versuchsfragen: Wie verhalten sich Bodenherbizide bei Starkniederschlägen und wie können Hilfstoffe (Herbosol, Bostat) in diesem Fall unterstützen? Gestest wurden verschiedene Strategien an den Kulturen Möhre, Zwiebel, Petersilie sowie Blumenkohl und Kohlrabi. Wie auch bei den Versuchen der vergangenen Jahre kamen folgende Unkräuter zum Einsatz: Weißer Gänsefuß (Chenopodium album), Zurückgebogener Amaranth (Amaranthus retroflexus), Gewöhnliches Hirtentäschel (Capselle bursa pastoris), Echte Kamille (Matricaria chamomilla), Persischer Ehrenpreis (Veronica persica), Schwarzer Nachtschatten (Solanum nigrum) und Gemeines Kreuzkraut (Senecio vulgaris). Ziel war es, über ein vorgeschaltetes, Falsches Saatbeet zunächst die vorhandene Standortverunkrautung auszuschalten, um dann eine definierte Verunkrautung mit induziertem Auflauf zu erreichen. „In diesem Jahr hatten wir sehr mit der Trockenheit und der Hitze zu kämpfen, weshalb wir die Unkräuter in Tiefen von 0,7 bis 1cm säen mussten, in der Hoffnung, dass sie auflaufen. Leider kann das oft schon zu tief sein, was bei diesem Versuch der Fall war. Die Unkräuter sind bei allen Säkulturen gar nicht erst aufgelaufen“, erklärt Jochen Kreiselmaier vom DLR . Aussagen zur Unkrautwirkung konnten also nur anhand der spärlich vorhandenen, natürlichen Verunkrautung abgegeben werden. Aussagen zur Verträglichkeit (mögliche Phytotoxizität) bei den Kulturen waren jedoch möglich.

Für jede Kultur gab es eine festgelegte Bodenherbizidstrategie, die sich in vier verschiedenen Varianten auf dem Acker wiederfand. Variante 4 beinhaltete in jeder Kultur neben den Herbiziden zusätzlich die Hilfstoffe Herbosol und Bostat. Variante 1 und 2 blieben über den gesamten Versuchszeitraum unberegnet, Variante 3 und 4 bekamen nach der Pflanzenschutzbehandlung am Morgen eine Starkregendusche von 30l/m2 am Nachmittag.

Kohl bekomms!

Der Kohl wurde am 28. August gepflanzt und acht Tage nach Pflanzung mit folgenden Bodenherbiziden behandelt:

- Variante 1: Butisan (1,5l/ha)

- Variante 2: Effigo (0,35l/ha)+ Spectrum (0,5l/ha)

- Variante 3: Effigo (0,35l/ha)+ Spectrum (0,5l/ha)

- Variante 4: Effigo (0,35l/ha)+ Spectrum (0,5l/ha) + Herbosol (0,6l/ha) + Bostat (0,4l/ha)

Der Mix aus Effigo und Spectrum wurde gezielt vom DLR Team eingesetzt, da nicht klar ist, wie lange der Wirkstoff Metazachlor in Butisan der Gemüsebranche noch erhalten bleibt. Grund dafür sind nichtrelevante Metaboliten des Stoffes, die immer wieder im Grundwasser gefunden werden.

In Variante 1 waren keine Schäden am Kohl zu sehen und auch die Unkräuter zeigten nur leichte Stauchungen. „Im Nachauflauf konnte mit Butisan keine vollständige Bekämpfung mehr erfolgen. Die Unkräuter wurden alle lediglich gehemmt“, so Kreiselmaier. Die Effekte von Effigo und Spectrum waren da schon etwas prominenter. Die Unkräuter in Variante 2 zeigten mit Krümmungen deutlich, was sie von Effigo und Spectrum halten. Vor allem das Kreuzkraut war stark gehemmt. „Allerdings muss man bei Effigo Geduld haben. Da es systemisch wirkt, kann es dauern, bis das Unkraut tatsächlich abstirbt“, betont der DLR Mitarbeiter.

Auch im Unterschied zur Kontrolle, in der sich die Unkräuter bereits mit zweitem Laubblatt und sattgrün zeigten, wurde die Wirkung nochmal verdeutlicht. Wesentlich schlechter ausgeprägt war die Blattwirkung von Effigo hingegen in Variante 3, was auf die starke Beregnung zurückzuführen ist. Hier wurde das Effigo wahrscheinlich durch den künstlichen Niederschlag in tiefere Bodenschichten gewaschen. Die minimale Hemmung kann bedingt sein durch das Spectrum, das in den Keimhorizont der Unkräuter eingewaschen wurde. Nicht davon zu unterscheiden war die Wirkung in Variante 4 und das trotz des Einsatzes von Herbosol und Bostat. „Interessant wirds nochmal in ein bis zwei Wochen. Erst dann wird man sehen, ob die Unkräuter in diesen beiden Varianten wirklich kaputtgehen und ob man beim Kohl eine Hemmwirkung durch das eingewaschene Spectrum sieht“, meint Kreiselmaier.

Petersilie zeigt gemischte Gefühle

Die Petersilie im Versuchsfeld nebenan wurde am 12. August gesät und am Morgen des 20. August im Vorlauf behandelt. Die Regendusche erfolgte am selben Tag nachmittags in den Varianten 3 und 4. Folgende Mittel wurden eingesetzt:

- Variante 1: Stomp Aqua (1,75 l/ha) + Bandur (1,5l/ha) + Betasana SC (3l/ha) im Nachauflauf (2. September, BBCH 11)

- Variante 2: Stomp Aqua (1,75 l/ha) + Bandur (1,5l/ha) + Centium 36 CS (0,1l/ ha)

- Variante 3: Stomp Aqua (1,75 l/ha) + Bandur (1,5l/ha) + Centium 36 CS (0,1l/ ha)

- Variante 4: Stomp Aqua (1,75 l/ha) + Bandur (1,5l/ha) + Centium 36 CS (0,1l/ ha) + Herbosol (0,6l/ha) + Bostat (0,4l/ ha)

In allen Varianten, in denen das Centium aufgebracht wurde, zeigten sich die extremen Effekte des Mittels. „Obwohl wir nur 100ml statt der zugelassenen 150ml eingesetzt haben, sind die Schäden an der Petersilie groß“, betont Jochen Kreiselmaier. Der Effekt äußerst sich vor allem mit gelben und weißen Laubblättern. „Wir wollten hier testweise eine Strategie fahren ohne Betasana. Denn wenn in ein paar Jahren Betasana nicht mehr zur Verfügung steht, fällt uns der komplette Nachauflauf weg und wir müssen im Vorauflauf stärker ran. Wir wollten sehen, ob wir eventuell die negativen Effekte von Centium mit Herbosol und Bostat abschwächen können“, erklärt Kreiselmaier die Wahl des Mittels. Die mit 30l/m2 Niederschlag behandelte Variante 3 scheint mehr abbekommen zu haben als Variante 4 mit Herbosol und Bostat. „Man kann sich einbilden, dass die Grünanteile der Laubblätter in Variante 4 etwas grüner sind und die Schäden etwas weniger. Aber die Wirkung von Herbosol und Bostat ist nicht wirklich eindeutig“, sagt Kreiselmaier. Eine Kreuzkrautwirkung ist in Variante 3 zu sehen, allerdings ist hier die Petersilie aufgrund von Einwaschung mehr in Mitleidenschaft gezogen worden. Im Vergleich zu den Varianten 1 und 2, die keine zusätzliche Starkregendusche bekommen haben und besser dastehen, wird der Effekt des Centiums nochmal deutlicher. „Centium hängt an der Oberfläche solange kein Wasser da ist. Wenn dann aber nochmal Wasser in großen Mengen hinzukommt, wird es eingewaschen und die Schäden können mit Verzögerung auftreten“, erklärt der DLR Mitarbeiter.

Doch auch wenn Variante 2 im Gegensatz zu Variante 3 besser davongekommen ist, sind die Schäden erheblich – und das, obwohl die Petersilie in diesem Versuchsfeld keinen Starkregen abbekommen hat. Die Hitze und Trockenheit der vergangenen Wochen hat die Petersilie ziemlich in Mitleidenschaft gezogen und sie erheblich am Wachstum gehindert. Der Stress durch die Herbizidzugabe hat ihr zusätzlich zugesetzt. „Wenn die Kulturen Stress haben, reagieren sie nochmal etwas verschärfter auf Herbizide. Ein gutes Wachstum und eine ausreichende Wasserversorgung sind essentiell für die Verträglichkeit von Herbiziden“, so Kreiselmaier. Umso wichtiger sei es deshalb, direkt am Anfang ordentlich Wasser zu geben, damit der Unterboden gut versorgt ist und die Kultur einen guten Start hinlegen kann.

Keine Tränen für die Zwiebel

Für die Zwiebel wurde eine Herbizidstrategie gewählt, die eine Behandlung im Vorauflauf (16. August morgens) sowie zwei Behandlungen im Nachauflauf vorsah. Für den Nachauflauf wurde das Bügelstadium (22. August, BBCH 10) und das erste Laubblattstadium (03. September morgens, BBCH 11) gewählt. Der Starkregen in Variante 3 und 4 folgte am Nachmittag des 3. Septembers. Folgende Herbizide kamen zum Einsatz:

- Variante 1: Stomp Aqua (2l/ha, Vorauflauf) + Stomp Aqua (1,2l/ha) + Buctril (0,1l/ha) (Bügelstadium) + Bandur (0,5l/ ha) + Spectrum (0,5l/ha) (BBCH 11)

- Variante 2: Stomp Aqua (2l/ha, Vorauflauf) + Stomp Aqua (1,2l/ha) + Buctril (0,1l/ha) (Bügelstadium) + Bandur (0,5l/ ha) (BBCH 11)

- Variante 3: Stomp Aqua (2l/ha, Vorauflauf) + Stomp Aqua (1,2l/ha) + Buctril (0,1l/ha) (Bügelstadium) + Bandur (0,5l/ ha) + Spectrum (0,5l/ha) (BBCH 11)

- Variante 4: Stomp Aqua (2l/ha, Vorauflauf) + Stomp Aqua (1,2l/ha) + Buctril (0,1l/ha) (Bügelstadium) + Bandur (0,5l/ ha) + Spectrum (0,5l/ha) + Herbosol (0,6l/ha) + Bostat (0,4l/ha) (BBCH 11)

„Die Zwiebel hat alle Behandlungen gut vertragen, auch die 30l/m2 Wasser haben ihr nichts ausgemacht. Allerdings ist damit kein Effekt der Hilfstoffe zu sehen“, erklärt Jochen Kreiselmaier. Das Falsche Saatbeet und der damit verbundene induzierte Auflauf zeigten gute Wirkung. Allerdings müsse man laut Kreiselmaier auch hier noch abwarten, ob sich ein verzögerter Effekt durch Einwaschung zeigt.

Die Möhre mags nass

Die Möhren wurden am 14. August ausgesät und das erste Mal im Vorauflauf am 20. August morgens behandelt. Der Starkregen folgte am selben Tag nachmittags. Ein weiterer Behandlungstermin, diesmal im Nachauflauf, folgte am 2. September (BBCH 11). Das DLR wählte folgende Herbizide:

- Variante 1: Stomp Aqua (2 l/ha) + Centium 36 SC(0,15l/ha) (Vorauflauf) + Bandur (0,5l/ha) (BBCH 11)

- Variante 2: Centium 36 SC (0,15l/ha) + Bandur (1l/ha) (Vorauflauf) + Sencor Liquid (0,1l/ha) (BBCH 11)

- Variante 3: Stomp Aqua (2l/ha) + Centium 36 SC (0,15l/ha) + Bandur (0,5l/ ha) (BBCH 11)

- Variante 4: Centium 36 SC (0,15l/ha) + Bandur (1l/ha) + Herbosol 80,6l/ha) + Bostat (0,4l/ha) (Vorauflauf) + Sencor Liquid (0,1l/ha) (BBCH 11)

Ähnlich wie in Petersilie zeigte sich die Variante 4 (beregnet + Hilfstoffe) grüner und kräftiger als die anderen Varianten. „Man kann sich auch hier eine Herbosol-/ Bostat-Wirkung einbilden. Allerdings ist nicht ganz klar, ob das an den Hilfstoffen liegt oder einfach nur an dem Mehr an Wasser“, meint Jochen Kreiselmaier. Denn auch in den Varianten 1 und 2 zeigten sich die Randreihen, in denen das Wasser in der Fahrspur stand, besonders kräftig und grün und damit sogar vergleichbar mit den Varianten, die einen Starkregen von 30l/m2 abbekommen haben. „Wahrscheinlich hat das Wasser in den Möhren die Wirkung von Herbosol und Bostat aufgewogen beziehungsweise sein Einfluss war mindestens genauso groß, wie der der Hilfstoffe“, betont der DLR Mitarbeiter abschließend.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen