Was kostet das Nährstoffmanagement im Ökogemüsebau?

Auch Öko-Gemüse braucht Nährstoffe – aber unter anderen Vorzeichen. Welche Ansätze zum Nährstoffmanagement im ökologischen Gemüsebau eine Rolle spielen und welche Kosten entstehen, hat das Thünen-Institut am Beispiel von 23 Ökobetrieben berechnet.

- Veröffentlicht am

Der ökologische Gemüsebau konnte in den vergangenen Jahren seine Anbaufläche stark ausdehnen: Wurden im Jahr 2012 in Deutschland 10.500 ha Gemüsefläche ökologisch bewirtschaftet, waren es 2021 bereits 18.200 ha, also knapp 14 % der gesamten Gemüseanbaufläche Deutschlands.

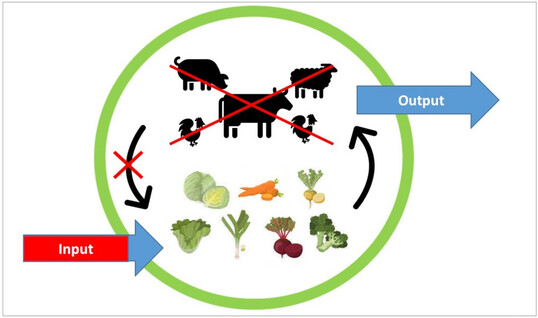

Ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal des ökologischen Anbaus ist der Verzicht auf mineralische Stickstoffdünger. Die wesentlichen Elemente des Nährstoffmanagements sind daher a) die Verwendung organischer Düngemittel, b) die Rückführung von Nährstoffen über Wirtschaftsdünger und Komposte sowie c) die Nutzung der Stickstofffixierung beim Anbau von Leguminosen.

Die hohe Nährstoffbedürftigkeit vieler Kulturen ist charakteristisch für den Gemüsebau. Zu den besonderen Herausforderungen im ökologischen Gemüsebau zählen außerdem die Versorgung von Frühkulturen, wenn die Nährstoffnachlieferung aus dem Bodenvorrat durch niedrige Temperaturen verlangsamt ist, oder auch die begrenzte Verfügbarkeit von Wirtschaftsdüngern aus ökologischer Produktion für die meist spezialisierten, viehlosen Gemüsebetriebe. Mit organischen Handelsdüngern, wie zum Beispiel Haarmehlpellets oder Kleegraspellets, sind relativ schnell wirkende N-Dünger verfügbar. Dabei ist jedoch zu beachten, dass die Anwendung von Handelsdüngern bei den Bio-Anbauverbänden begrenzt ist und Keratinprodukte aufgrund des Herstellungsprozesses zunehmend in der Kritik stehen.

Im Projekt „Kosten und Nutzen optimierter Nährstoffmanagementmaßnahmen im ökologischen Gemüsebau“ (kurz KuN_Gemüse) wurde das Nährstoffmanagement aus betriebswirtschaftlicher Perspektive untersucht. Im Rahmen des Projektes wurden 23 ökologisch wirtschaftende Gemüsebetriebe in sechs Bundesländern zu verschiedenen Aspekten des Nährstoffmanagements, der Produktionsausrichtung und den gemüsebaulichen Fruchtfolgen befragt. Dabei wurde eine große Bandbreite an unterschiedlichen Betrieben erfasst: Die Spanne der Gemüseanbaufläche reicht von zwei bis rund 400 ha, die Produktionsausrichtungen von intensivem Feingemüseanbau bis hin zum Feldgemüsebau in ackerbaulicher Fruchtfolge. Die Ergebnisse zeigen, dass auf allen befragten Betrieben eine Kombination unterschiedlicher Nährstoffmanagementmaßnahmen zum Einsatz kommt. Die Maßnahmen lassen sich gliedern in a) die Anwendung organischer Handelsdünger, b) den Einsatz von Wirtschaftsdüngern und c) Anbaumaßnahmen.

Bei den Anbaumaßnahmen ist zu unterscheiden zwischen solchen, die der Zufuhr von Stickstoff (N) durch den Anbau von Leguminosen oder -gemengen (Kleegras, Wickroggen oder Körnerleguminosen) dienen und solchen, die dazu dienen, N-Verluste zu vermeiden und das Bodenleben zu fördern (z. B. Phacelia oder Grünroggen). Ein Sonderfall sind Dichtsaaten, beispielsweise von Ackerbohnen, bei denen bereits über das Saatgut Stickstoff zugeführt und welcher durch die Keimung sowie das Auflaufen in eine schnell abbaubare Form gebracht wird.

Kosten von Nährstoffmanagementmaßnahmen

Die Maßnahmen unterscheiden sich erheblich im Aufwand für zugekaufte Dünger oder Saatgut sowie im Einsatz von Maschinen und der Arbeitszeit. Für die Abschätzung der Kosten wurden daher die Direkt- und Arbeitserledigungskosten berücksichtigt, die sich aus den Preisen und Aufwandmengen für Saatgut, Handels- oder Wirtschaftsdünger sowie dem Arbeitszeitanspruch und den variablen Maschinenkosten zusammensetzen. Insbesondere bei der Anwendung von Wirtschaftsdüngern und den Anbaumaßnahmen gibt es sehr viele betriebsspezifische Verfahren. Daher wurden aus den Befragungsdaten und ergänzenden Interviews mit der Beratung Beispielverfahren definiert, für die die Kosten mithilfe von KTBL-Daten berechnet wurden.

Um die Kosten vergleichbar zu machen, wurden die Verfahren jeweils für die Ausbringung von 110 kg Gesamt-N je Hektar berechnet. Dies entspricht der in den Richtlinien der Anbauverbände als maximal erlaubte N-Zufuhr über Wirtschafts- und Handelsdünger pro Jahr. Zusätzlich wurde unterschieden zwischen dem Gesamt-N und dem laut Düngeverordnung mindestens für die Vegetationsperiode anzurechnenden N (kurz- bis mittelfristig verfügbares N).

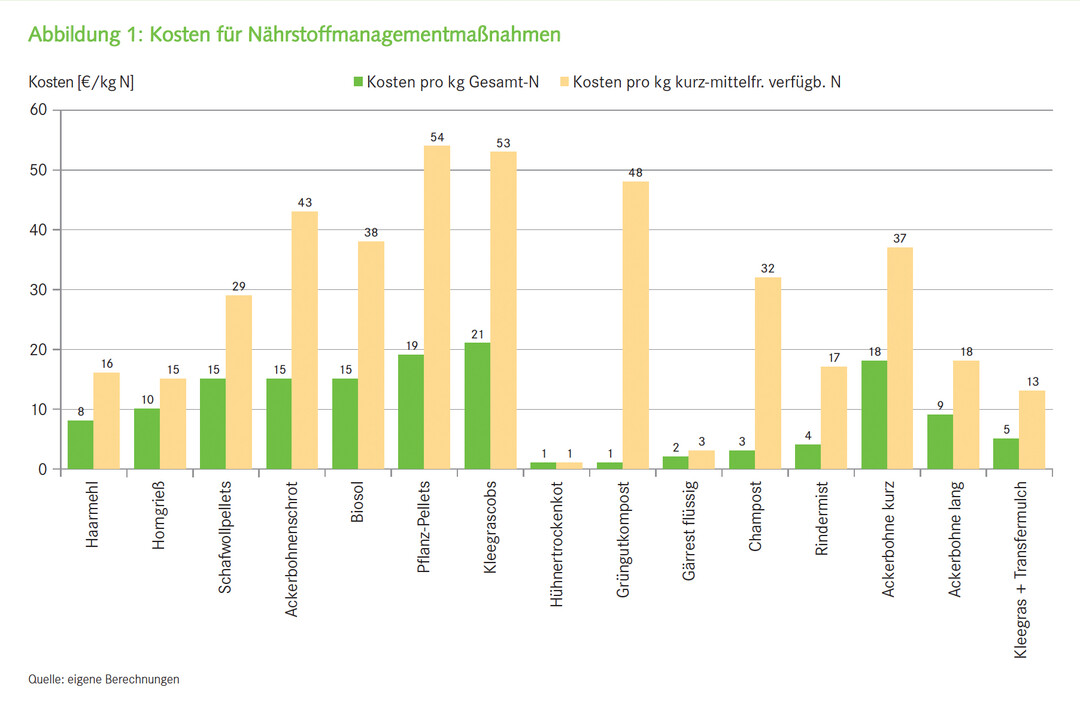

Abbildung 1 gibt einen Überblick über die Kosten, bezogen sowohl auf 1 kg Gesamt-N als auch auf 1 kg kurz- bis mittelfristig verfügbares N. Bei den Handelsdüngern bewegen sich die Kosten zwischen 8 und 36 €/kg N. Je nach Produkt werden circa 50 bis 55 % des Gesamt-N für die gedüngte Kultur verfügbar, sodass die Kosten, bezogen auf das kurz- bis mittelfristig verfügbare N, etwa doppelt so hoch liegen. Die Kosten pro kg Gesamt-N sind mit einem bis vier Euro bei den Wirtschaftsdüngern deutlich geringer.

Wird allerdings die deutlich geringere Pflanzenverfügbarkeit berücksichtigt, sind die Kosten je kg kurz- bis mittelfristig verfügbares N durchaus mit den Handelsdüngern vergleichbar, insbesondere bei den häufig eingesetzten Wirtschaftsdüngern wie Grüngutkompost, Rindermist und Champost. Einschränkend ist dabei zu berücksichtigen, dass die Preise für Wirtschaftsdünger aufgrund der regional sehr unterschiedlichen Verfügbarkeit als Hinweise auf die Größenordnung der Kosten zu sehen sind. Die Preisvariation kann hier beträchtlich sein.

Bei den Anbaumaßnahmen wie Kleegras, Wickroggen oder Ackerbohnendichtsaat entstehen Kosten von 13 bis 37 €/kg kurzfristig verfügbarem N. Auch hier handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die in der Praxis deutlich variieren können. Eine Ackerbohnendichtsaat kann als Kurzkultur bald nach dem Auflaufen eingearbeitet werden, sodass die N-Zufuhr auf das Saatgut beschränkt ist, oder aber länger stehen bleiben und dann über die N-Fixierung einen Zusatznutzen bringen. Kleegras ist ein wichtiger Bestandteil des Nährstoffmanagements auf den meisten Betrieben. Der Aufwuchs wird in der Regel mehrfach pro Jahr gemäht und entweder als Tierfutter genutzt oder aber als Mulch für die Gemüsekulturen. Je nach Zeitpunkt und Bedarf der Kulturen wird frisches, kompostiertes oder siliertes Schnittgut ausgebracht.

Insbesondere beim Kleegras gibt es viele Varianten der Bewirtschaftung und Nutzung des Aufwuchses als Futter oder Mulch in frischer oder auch silierter oder kompostierter Form.

Für die hier vorgestellte Kostenschätzung wird von zweijährigem Kleegras ausgegangen, bei welchem der Aufwuchs geerntet und direkt als Transfermulch genutzt wird. Es wird eine durchschnittlichen Fixierungsleistung von 240 kg N/ha angenommen und die Kosten sowohl für die Kleegraskultur und den Umbruch als auch für die Mahd und die Mulchausbringung berücksichtigt. Die Kosten für den Flächenanspruch der Kultur, wie beispielsweise Pachtkosten, sind an dieser Stelle nicht enthalten.

Nährstoffmanagement in gemüsebaulichen Fruchtfolgen

Die Kostenschätzung einzelner Maßnahmen bildet die Grundlage für die Analyse des Nährstoffmanagements in mehrjährigen Fruchtfolgen, die typisch für den ökologischen Gemüsebau sind. Anhand der Daten aus den Betriebsbefragungen konnten unterschiedliche Strategien des Düngungs- und Nährstoffmanagements identifiziert werden.

Zwar ist die N-Fixierung beim Anbau von Kleegras oder anderen Leguminosen ein wichtiger Baustein auf fast allen befragten Betrieben, jedoch variiert der Anteil an der Gesamtzufuhr von N von unter 10 % bis über 60 %. „Das Kleegras ist der Motor in der Fruchtfolge“, erklärte ein Betriebsleiter seine Nährstoffstrategie. Manche Betriebe hingegen nutzen Handelsdünger als Hauptnährstoffquelle, andere setzen auf Kompost oder Wirtschaftsdünger und sehen in den Handelsdüngern eher eine Notfallmaßnahme, wenn kurzfristig eine Unterversorgung der Gemüsekulturen droht.

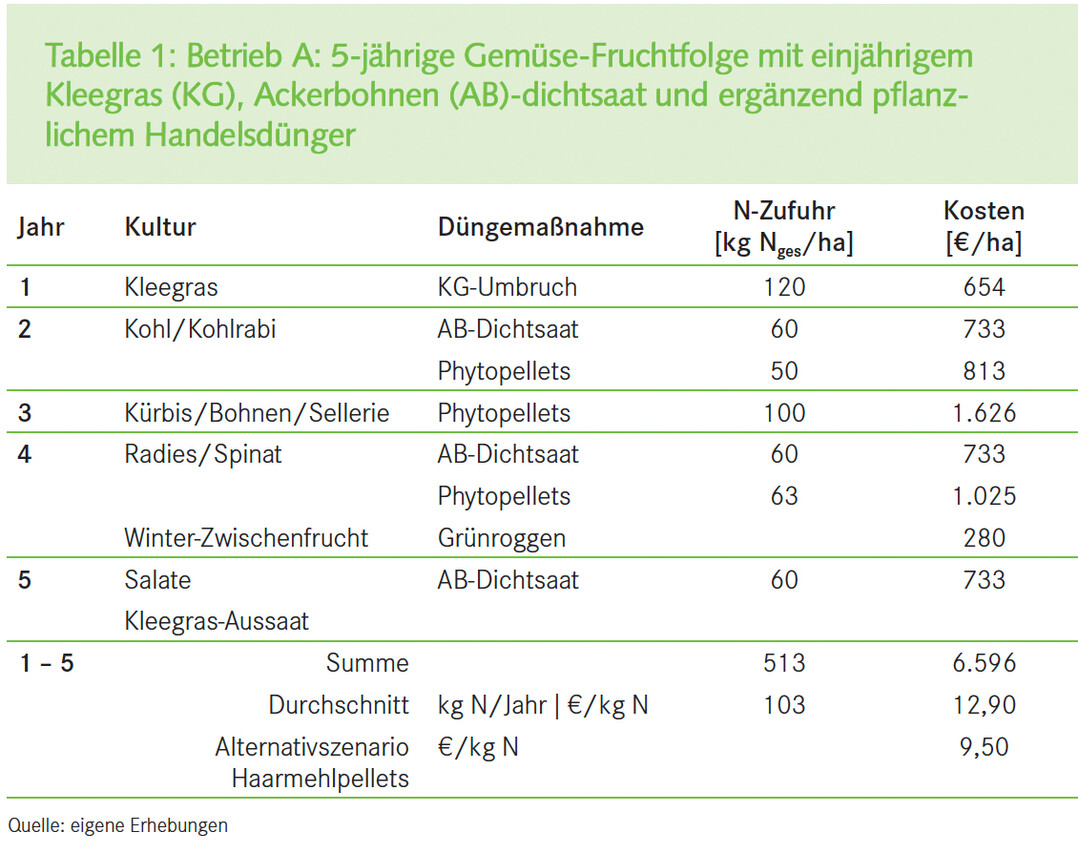

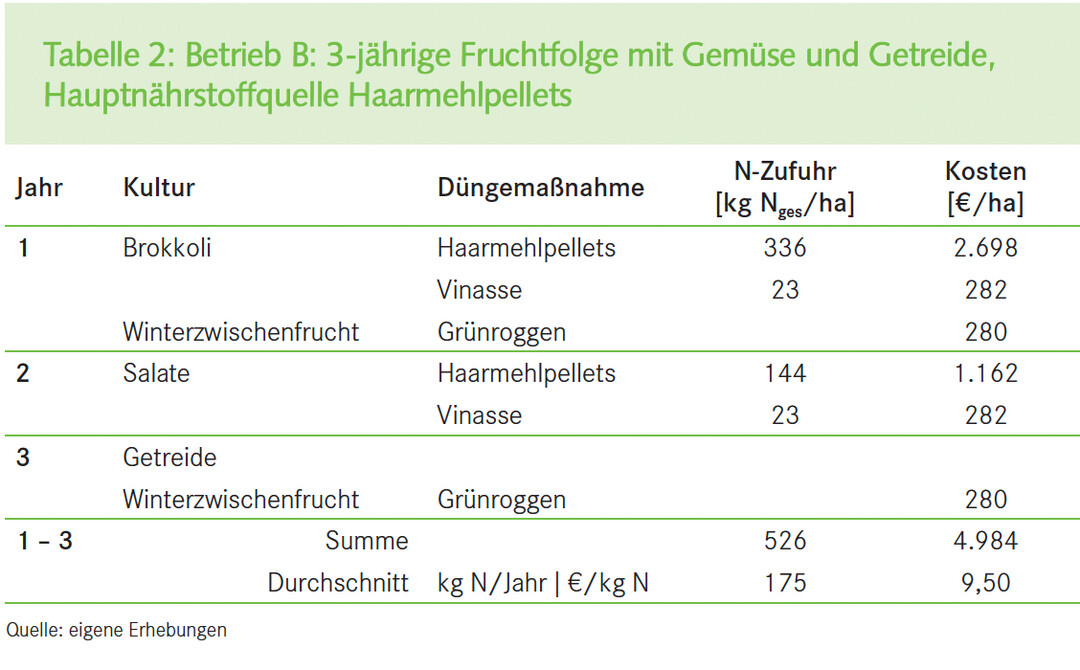

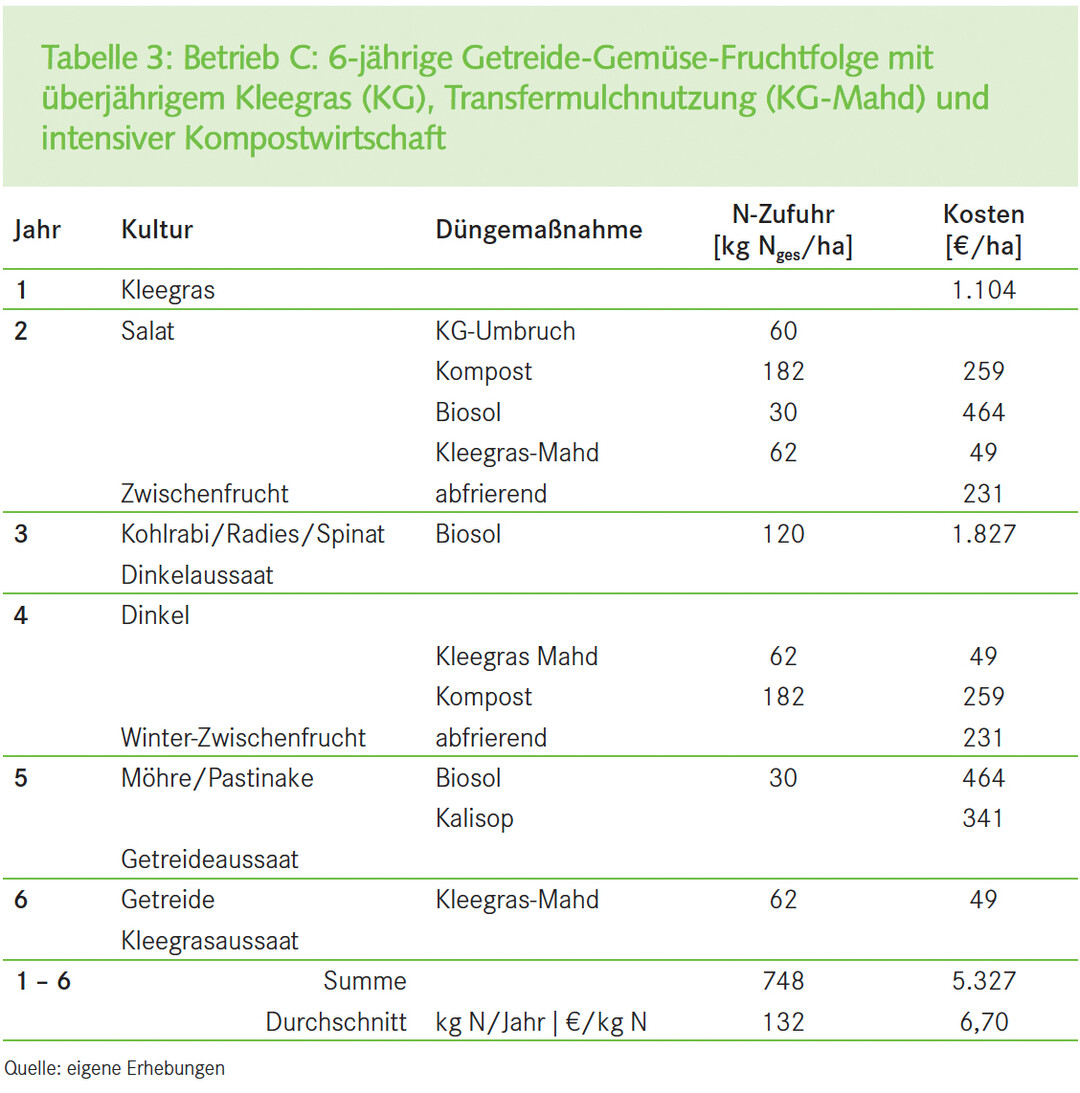

Bestimmungsgründe für das Nährstoffmanagement sind die Bodenbedingungen und die Produktionsausrichtung (Feldgemüse, Feingemüse), die Verfügbarkeit von Wirtschaftsdüngern aus ökologischer Tierhaltung oder auch die persönliche Einstellung zur Verwendung von tierischen Handelsdüngern. Beispielhaft werden in den Tabellen 1 bis 3 die Nährstoffmanagementsysteme, das heißt die Kombination von Fruchtfolge und Nährstoffmanagementmaßnahmen, für drei Betriebe mit Anbau von Feingemüse dargestellt. Der Anteil des Gemüses in der Fruchtfolge variiert von 80 % (Betrieb A, Gemüse in vier von fünf Jahren), 66 % (Betrieb B, Gemüse in zwei von drei Jahren) bis hin zu 50 % (Betrieb C, Gemüse in drei von sechs Jahren).

Es werden sehr unterschiedliche Ansätze des Nährstoffmanagements deutlich. Auf Betrieb A stammen 35 % des Gesamt-N aus der N-Fixierung von Kleegras und Ackerbohnen. Ackerbohnen werden in Dichtsaaten als Vorkultur mit unterschiedlichen Standzeiten vor satzweise angebauten Kohlarten, Kohlrabi, Radieschen und Salaten genutzt. Insgesamt 25 % des eingesetzten N entfällt auf das Ackerbohnensaatgut, so dass insgesamt rund 60 % des Gesamt-N von Leguminosen stammt. Als ergänzender Handelsdünger werden Phytopellets eingesetzt. Die durchschnittlichen Kosten pro eingesetztem kg N betragen für Betrieb A 12,90 €/kg N. Wenn statt pflanzlichen Handelsdüngern Haarmehlpellets genutzt würden, lägen die durchschnittlichen Kosten hingegen bei 9,50 €/kg N. Dies sind auch die Durchschnittskosten für Betrieb B, der mit jährlich 175 kg N/ha über die dreijährige Fruchtfolge von Kohlarten (Brokkoli), Salaten und Wintergetreide allerdings eine höhere durchschnittliche Düngermenge einsetzt. Hauptnährstoffquelle im Betrieb B sind Haarmehlpellets. Als Ergänzung wird noch eine Flüssigdüngung mit Vinasse, einem Nebenerzeugnis aus der Zuckerherstellung, durchgeführt. Sowohl Haarmehlpellets als auch Vinasse sind relativ schnell verfügbare Dünger mit einer Mindestverfügbarkeit von 50 bis 60 % des Gesamt-N-Gehaltes.

Auf Betrieb C ist Kompost mit 46 % die wichtigste N-Quelle, gefolgt vom überjährig angebauten Kleegras mit rund 31 % und pflanzlichen Handelsdüngern mit 23 % an der Gesamtzufuhr. Die vergleichsweise extensive Gemüsefruchtfolge mit Kohl, Salaten und Doldenblütlern (Möhre oder Pastinake) wird aufgelockert durch zwei Jahre mit Wintergetreide (z. B. Dinkel). Das Düngeniveau liegt mit jährlich rund 132 kg N/ha im mittleren Bereich, die Kosten sind mit 6,70 €/kg N deutlich niedriger als bei den anderen Beispielen, obwohl auch dieser Betrieb die teureren pflanzlichen Handelsdünger bevorzugt.

Welches Management rechnet sich? – Ein Fazit

Die Kostenaufstellung für die einzelnen Dünge- sowie Nährstoffmanagement-maßnahmen zeigt, dass im ökologischen Anbau die Kosten für eine kurzfristige, direkt zur Gemüsekultur wirksame N-Düngung mit 13 bis über 40 €/kg N sehr hoch im Vergleich zu mineralischen N-Düngemitteln liegen. In den vorgestellten Beispielen wird jedoch deutlich, dass kurzfristig wirksame Düngemaßnahmen meist nur eine untergeordnete oder ergänzende Bedeutung haben. Wesentlich für das Nährstoffmanagement mehrjähriger gemüsebaulicher Fruchtfolgen sind Maßnahmen, die auf den langfristigen Aufbau und Erhalt der Bodenfruchtbarkeit und damit der N-Versorgung aus dem Bodenvorrat abzielen. Daher werden in der Kostenanalyse die zugeführten Gesamt-N-Mengen berücksichtigt und es ergeben sich durchschnittliche Kosten von 6,70 bis 12,90 €/kg N.

Ein direkter Vergleich der Wirtschaftlichkeit der verschiedenen Nährstoffmanagementsysteme kann hier nicht vorgenommen werden, da keine detaillierten Angaben zu den erzielten Erträgen und Erlösen über die jeweilige Fruchtfolge hin erhoben werden konnten. Allerdings kann festgestellt werden, dass ein höherer Anteil von Gemüse in der Fruchtfolge mit höheren Kosten für das Nährstoffmanagement einhergehen. Die weiteren Ergebnisse des Projektes sowie eine detaillierte Beschreibung der Datengrundlage werden baldmöglichst in Form eines Thünen Working-Papers veröffentlicht.

Im Projekt-Team haben auch Dr. Henriette Burger und Dr. Barbara Heinrich mitgearbeitet und zur Datenerhebung und Analyse beigetragen.

Die Förderung des Vorhabens erfolgt (bzw. erfolgte) aus Mitteln des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages. Die Projektträgerschaft erfolgt (bzw. erfolgte) über die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) im Rahmen des Bundesprogramm Ökologischer Landbau.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen