Digitalisierung auch für Kleinbetriebe

- Veröffentlicht am

Landwirte sehen sich mit einer steigenden Zahl von Anforderungen konfrontiert: Sie sollen umwelt- und naturschonend mit höheren Tierwohlstandards arbeiten, aber dennoch wirtschaftlich produzieren, um das Überleben des eigenen Hofs nicht zu gefährden. Insbesondere für kleinere Betriebe stellt dieser Spagat eine große Herausforderung dar.

Eine Chance könnten digitale Lösungen bieten. Ob und inwieweit sich vor allem für bäuerliche Klein- beziehungsweise Familienbetriebe der verstärkte Einsatz von innovativen digitalen Technologien rentiert, untersucht jetzt das Projekt DiWenkLa (Digitale Wertschöpfungsketten für eine nachhaltige kleinstrukturierte Landwirtschaft). Mit ersten Ergebnissen wird 2021 gerechnet.

Das Projekt gliedert sich in 14 Teilprojekte in den Bereichen Acker- und Gemüsebau, Grünlandbewirtschaftung mit Rinderhaltung sowie der Pferdehaltung. Erforscht wird, wie digitale Technologien auch Landwirten in Kleinstrukturen ermöglichen, mit geringen Kosten einen wertschöpfungssteigernden und selbstbestimmten sowie sicheren Zugang zur Verarbeitung, zum Handel sowie zum Endkonsumenten zu erhalten. Etwa 20 landwirtschaftliche Betriebe und einzelne Landesanstalten des MLR beteiligen sich daran.

Digitale Technologien zum Wohl von Tier und Umwelt

„Die digitalen Technologien können nicht nur den Arbeitsaufwand reduzieren und Erträge des Landwirts stabilisieren. Sie haben auch das Potential das Tierwohl zu fördern und den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln zu reduzieren“, betont Prof. Dr. Enno Bahrs, Projektkoordinator und Agrarwissenschaftler an der Universität Hohenheim.

Ein Beispiel: „Indem wir Rinder mit Sensoren ausstatten, können wir registrieren, wann welches Tier wie viel frisst und wie viel es sich bewegt. Andere Sensoren können die Weidevegetation automatisch erfassen. Wenn wir beides kombinieren, erhalten die Landwirte einen aufschlussreichen Datensatz, der ihnen erlaubt das Beweidungs‐ und Fütterungsmanagement zu optimieren.“

Eine andere Vision ist, dank Digitaler Technologien den optimalen Ernte- oder Mähzeitpunktes zu ermitteln, um besonders hochwertig zu produzieren, ergänzt der stellvertretende Koordinator, Prof. Dr. Markus Frank von der HfWU Nürtingen: „Möglich wird das durch die Kombination von Robotik mit Wetterdaten, die speziell auf den Standort des jeweiligen Betriebs zugeschnitten und mit flächenspezifischen Ertrags- und Qualitätsschätzungen des Ernteguts kombiniert werden.“

Pflanzenschutzmittel ließen sich unter anderem einsparen, indem die Landwirte auf mechanische Unkrautbekämpfung umstellten – und diese automatisierten: „Das lässt sich durch Maschinen mit sensorgesteuerten Kameras umsetzen: Ein Bilderkennungsprogramm identifiziert unerwünschte Pflanzen, so dass die Maschine die Anbauflächen selbstständig davon befreien kann.“

Südschwarzwald und Region Stuttgart als Modelle für andere Regionen

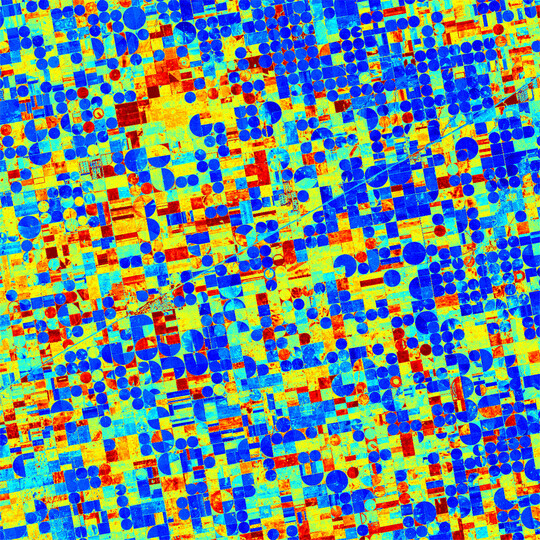

Zwei Regionen in Baden-Württemberg dienen dabei als Experimentierfelder: der Südschwarzwald und die Metropolregion Stuttgart. Ausgewählt wurden sie, weil sie zwei Extreme der Landwirtschaft in Baden-Württemberg darstellen. Später sollen die Ergebnisse von dort auf andere, ähnlich strukturierte Regionen übertragen werden.

Der Vorteil von Metropolregionen wie Stuttgart dabei ist, dass sie bereits jetzt stark vernetzte digitale Strukturen besitzen. Zukünftig sei zu erwarten, dass sie von modernen und leistungsfähigen Datennetzstrukturen mit Glasfaser‐ und 5G‐Verbindungen noch stärker profitieren werden.

Die Metropolregion Stuttgart steht für Gebiete, die künftig vor allem auf die Produktion von Acker- und Feldgemüse (Kohl und Salat), Getreide, Soja und andere Feldfrüchte setzen. Hinzu kommt eine verstärkte Pferdehaltung, die als Nutz- und Freizeittiere eingesetzt werden.

Demgegenüber bildet der Südschwarzwald die Situation von Mittelgebirgsregionen mit zum Teil steilen Hanglagen ab. Typisch für diese Regionen sind viel Grünland, Rinderhaltung und gering entwickelte digitale Strukturen.

Hintergrund: Projekt DiWenkLa

Das neue Schwergewicht der Forschung „Digitale Wertschöpfungsketten für eine nachhaltige kleinstrukturierte Landwirtschaft“ (DiWenkLa) ist ein Verbundprojekt mit insgesamt 14 Teilprojekten. Unter der Leitung von Prof. Dr. Enno Bahrs vom Fachgebiet Landwirtschaftliche Betriebslehre sind elf Fachgebiete der Universität Hohenheim beteiligt. Projektpartnerin ist die Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen (HfWU). Neben rund 20 landwirtschaftlichen Betrieben sind an dem Projekt einzelne Landesanstalten des MLR sowie über 25 Partner aus der Wirtschaft, wie Industrie- und Dienstleistungsunternehmen, beteiligt.

Das Forschungsprojekt begann am 2.3.2020 mit einer Laufzeit von 3 Jahren. Mit ersten Ergebnissen wird bereits im Verlauf des nächsten Jahres gerechnet.Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) finanziert das Projekt über die Förderrichtlinie „Experimentierfelder zur Digitalisierung in der Landwirtschaft“ mit einer Summe von rund 2 Mio. Euro für die Universität Hohenheim. Die Gesamtförderung beträgt rund 4,2 Mio. Euro, von denen das Ministerium für ländlichen Raum und Verbraucherschutz ca. 0,9 Mio. Euro kofinanziert.

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.