Intensives Bestandsmanagement bei Lagermöhren zahlt sich aus

Die Klimaveränderungen und damit verbundene Stressphasen sowie die Zunahme von Schaderregern fordern den Öko-Möhrenanbau. Bei einem vierjährigen Versuch in Lagermöhren wurde untersucht, ob sich ein intensives Bestandsmanagement mit präventiven Blattdüngungs- und Pflanzenschutzmaßnahmen auszahlt – die Antwort ist klar: Ja!

von Holger Buck erschienen am 17.11.2025Die starken Wetterveränderungen der vergangenen Jahre fordern den Öko-Möhrenanbau. Durch anhaltende Trockenphasen gerät die Wasser- und Nährstoffversorgung immer wieder außer Kontrolle, längere Stressphasen nehmen zu. Schaderreger wie Gierschblattläuse, Echter Mehltau und Blattflecken (Alternaria dauci, Cercospora carotae) zeigen eine bisher nicht gekannte Präsenz und sorgen für erhebliche Schäden und Ertragsunsicherheiten.

In Niedersachsen ging man bereits vor einigen Jahren der Frage nach, ob ein intensives Bestandsmanagement beim Anbau von Lagermöhren für den Frischmarkt gerechtfertigt ist. In einer vierjährigen Versuchsreihe wurde die Wirksamkeit von Blattdüngungs- und Pflanzenschutzmaßnahmen auf Laubgesundheit, Ertrag und Qualität überprüft. Die Ergebnisse haben nicht an Aktualität verloren, deshalb stellen wir sie Ihnen hier vor. Landwirt Johannes Müller vom Biolandhof Müller-Oelbke (siehe Interview) war am Versuch beteiligt und setzt die gewonnenen Erkenntnisse bis heute um.

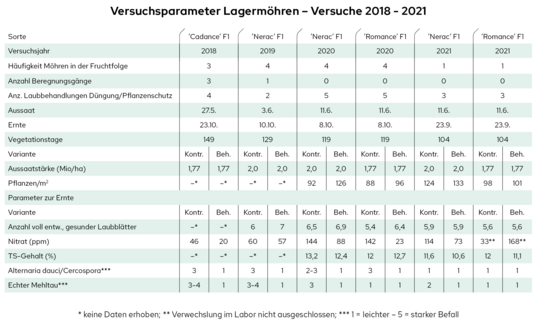

Die Versuchsflächen lagen im südniedersächsischen Hügelland, auf Lösslehmböden mit 60 bis 80 Bodenpunkten. Im Streifenversuch wurde jeweils eine Kontrolle und eine behandelte Variante angelegt. Untersucht wurden die Standard-Lagersorten ‘Cadance’ F1, ‘Romance’ F1 und ‘Nerac’ F1. Alle Bonituren erfolgten mit vier- bis sechsfacher Wiederholung innerhalb der Streifen.

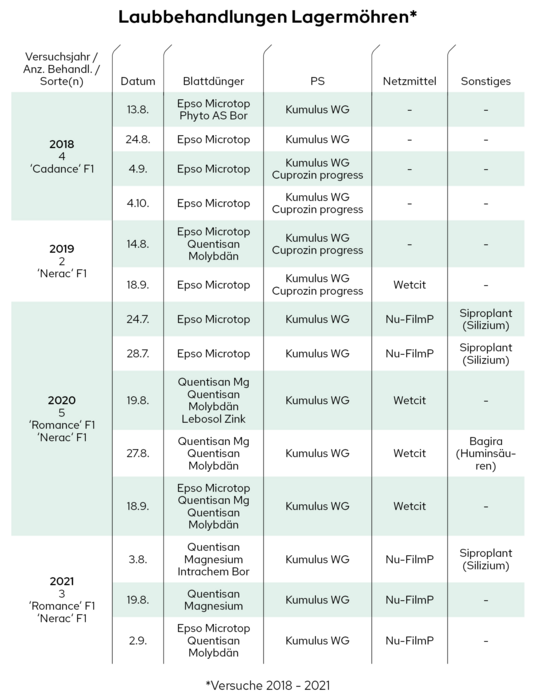

Der Betrieb verfügte über eine schlagkräftige Feldberegnung und eine moderne Pflanzenschutzspritze (27 m Feldspritze, Hardi Commander Twin). Die Pflanzenschutzmaßnahmen zur Eindämmung von Laubkrankheiten wurden auf Datenbasis der eigenen Wetterstation und des begleitenden Schaderregermonitorings des Dienstleisters „Argus monitoring“ durchgeführt. Das sollte den termin- und mengenoptimierten Einsatz von Pflanzenschutzmitteln sicherstellen. Der Einsatz von Blattdüngern erfolgte in den Versuchsjahren 2020 und 2021 auf Grundlage von Blattnährstoffanalysen (BBCH 14 bis 16 beziehungsweise BBCH 16 bis 19) während der Saison. Die Behandlungshäufigkeit richtete sich nach Witterungs- beziehungsweise Infektionsverlauf und war in den vier Versuchsjahren mit zwei bis fünf durchgeführten Maßnahmen sehr unterschiedlich.

Dieses Vorhaben wurde aus Mitteln des Landes Niedersachsen gefördert.

Magnesium bei allen Proben im Mangel

Im Bereich der Hauptnährstoffe war Magnesium in allen untersuchten Laubproben, sowohl den behandelten als auch den unbehandelten Varianten, im Mangel. Alle anderen Hauptnährstoffe waren ausreichend vorhanden. Als Referenzwerte für den Status der Nährstoffversorgung im Laub galten die Werte von Bergmann „Ernährungsstörungen von Kulturpflanzen“ (1988). Bei den Spurenelementen variierten die Werte über die Versuchsjahre, womöglich beeinflusst durch den Standort. Die Blattdüngung wurde entsprechend der Analysewerte umgesetzt.

Bessere Laubqualität

Alle Pflanzenschutzmaßnahmen wurden auf der Basis von Berechnungsmodellen des Dienstleisters „Argus monitoring“ zum Infektionsverlauf vorgenommen. Der Betrieb konnte mit entsprechender Software zukünftige Infektionszeiträume erkennen und Laubbehandlungen rechtzeitig planen. Gegen den Echten Mehltau (Erysiphe heraclei) wurde durchgängig ein Schwefelmittel eingesetzt. Lediglich in den Versuchsjahren 2018 und 2019 war die Anwendung eines Kupfermittels gegen Blattflecken (Alternaria dauci und Cercospora carotae) erforderlich.

Die Laubqualität zur Ernte unterschied sich über alle Versuchsjahre zwischen den Varianten behandelt und unbehandelt teils deutlich. Die Krankheitsverläufe traten in Abhängigkeit der Witterung in Erscheinung. In den Jahren 2018 und 2019 war der Möhrenanbau durch einen sehr starken und in seiner Intensität noch nie dagewesenen Befall mit Echtem Mehltau gekennzeichnet. Die Sortenanfälligkeit muss in diesem Zusammenhang erwähnt werden, denn die Standard-Sorte im Lagersegment ‘Nerac’ F1 ist gegenüber oben genanntem Schaderreger als sehr anfällig einzustufen.

Die Behandlungseffekte waren in allen Versuchsjahren unübersehbar, das Laub der behandelten Varianten zeigte sporadischen bis nur geringeren Schaderregerbefall sowohl bei Echtem Mehltau als auch bei den Blattflecken Alternaria dauci und Cercospora carotae. Ertragsbeeinflussende Blattkrankheiten konnten in allen Jahren effektiv reduziert werden. Ein weiterer positiver Effekt der Behandlungen zeigte sich bei der Ernte: Gesundes und kräftiges Laub erleichtert die Ernte mit dem Klemmbandroder.

Keine Unterschiede bei den Nährstoffgehalten

Die Nährstoffanalyse der geernteten Rüben sollte aufzeigen, ob es einen Einfluss zwischen Blattdüngungs- und Pflanzenschutzmaßnahmen und den Nährstoffgehalten in den Möhren zum Erntezeitpunkt gibt. Zwischen den Versuchsvarianten behandelt beziehungsweise unbehandelt gab es keine quantitativen Unterschiede zwischen den Varianten, weder bei Haupt- noch bei den Spurenelementen. Die Nährstoffe wurden von einem Analyselabor in Anlehnung an die Referenzwerte von Bergmann (1988) als ausreichend bewertet.

Mehrerträge überragen die Kosten deutlich

Über alle vier Versuchsjahre war die Behandlungsintensität bei Blattdüngung und Pflanzenschutz mit zwei bis fünf Maßnahmen recht unterschiedlich, ebenso die Möhrenhistorie von einem erstmaligen Möhrenanbau bis hin zum vierten Mal Möhrenanbau auf der jeweiligen Versuchsfläche.

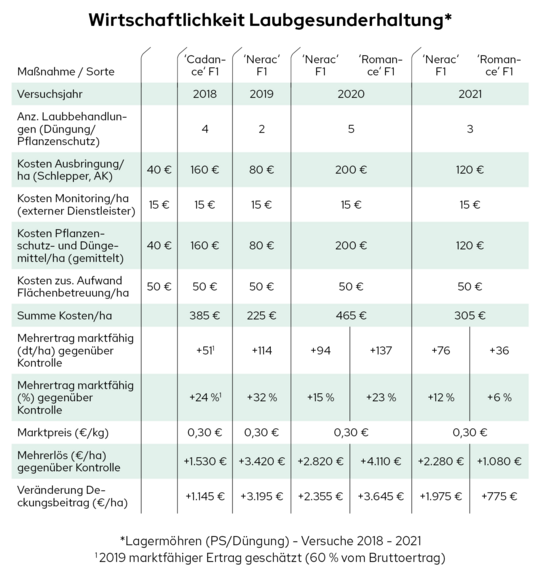

Die Kosten für Personal und Maschinen können im Schnitt mit jeweils 40 Euro/ha und Behandlung beziffert werden. Für Dünge- und Pflanzenschutzmittelaufwendungen sind im Durchschnitt ebenfalls etwa 40 Euro/ha und Behandlung anzusetzen. 15 Euro/ha sind für das externe Pflanzenmonitoring (Bewertung der Gesundheit des Laubs) zu veranschlagen. Ein zusätzlicher Aufwand für die Flächenbetreuung wurde mit 50 Euro/ha angenommen. Damit betrugen die Gesamtkosten aller Maßnahmen zur Gesunderhaltung des Möhrenlaubes über alle Versuchsjahre zwischen 225 und 465 Euro/ha.

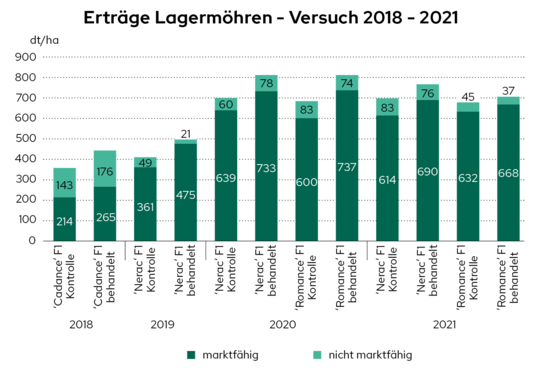

Durch die Behandlungsmaßnahmen konnten in allen Jahren gegenüber der Kontrolle (unbehandelt) Mehrerträge von 36 bis 114 dt/ha erzielt werden, das entspricht 6 bis 32 %. Bei einem angenommenen Marktpreis von 30 Cent/kg für Bio-Speisemöhren errechnen sich Mehrerlöse gegenüber den Kontrollvarianten von 1.080 bis 4.110 Euro/ha. Nach Abzug der Mehrkosten für Blattdüngung, Pflanzenschutz, Monitoring und Flächenbetreuung kommt es zu einer Aufwertung des Deckungsbeitrages gegenüber den unbehandelten Varianten von 775 bis 3.645 Euro/ha.

Die Mehrerträge wirkten sich in der Regel auch auf die Nitratwerte der Möhren aus. Bessere Laubqualität führte nicht nur zu höheren Erträgen, es kam auch zu einer geringeren Nitratanreicherung in den Möhren. Bekannt ist, dass Möhren mit niedrigen Nitratgehalten eine bessere Lagerqualität haben.

Aktives Bestandsmanagement lohnt sich

Zwar können Praxis-Feldversuche nicht alle Fragen bis ins Detail beantworten, zum Beispiel den Effekt von Pflanzenschutz versus Düngung. Fest steht, ein intensives Bestandsmanagement zahlt sich aus: Deutlich höhere Erträge, besseres Laub zur Ernte und weniger Nitrat in den Möhren sind wichtige Argumente hinsichtlich Anbau, Lagerung und Wirtschaftlichkeit. In dem Versuch ging es ausdrücklich nicht um das Erzielen von Höchsterträgen, sondern um die Frage, wie Möhrenerträge und Qualitäten im Ökolandbau bei stark veränderten Rahmenbedingungen – Wetterextreme und daraus resultierend stark zunehmende Schaderregerdynamiken – durch direkte Eingriffe während der Kulturzeit gesichert werden können.

Der Einsatz magnesiumhaltiger Blattdünger ist aufgrund der Versuchsergebnisse hervorzuheben. Spurenelemente können standort- beziehungsweise kulturspezifisch, je nach Bodenuntersuchung oder Blattanalyse eingesetzt werden. Hinsichtlich der Blattkrankheiten unterstreichen die Daten aus dem Versuch die Bedeutung schwefel- und kupferhaltiger Pflanzenschutzmittel. In Kombination mit zuverlässigen, modernen Vorhersagemodellen zu erwartbaren Infektionsverläufen, kann der Ökosektor seiner Verantwortung nachkommen und Vorreiter für termingenaue Blattdüngung und Pflanzenschutz werden – so viel wie nötig, so wenig wie möglich.

Nach Abzug der Mehrkosten für Blattdüngung, Pflanzenschutz, Monitoring und Flächenbetreuung kommt es zu einer Aufwertung des Deckungsbeitrages gegenüber den unbehandelten Varianten von 775 bis 3.645 Euro/ha Holger Buck

Bisher wird oft nur halbherzig oder zu spät agiert. Der Öko-Feldgemüseanbau wird zukünftig ohne ein Mindestmaß an Pflanzenschutzmitteleinsatz nicht mehr sicher funktionieren. Unter anderem die Obst- und Kartoffelerzeuger wissen das längst. Diese aktive innere Umkehr beziehungsweise Neuausrichtung ist nun auch im Öko-Feldgemüse erforderlich. Pflanzenschutz muss sehr viel stärker verinnerlicht, gut geplant und konsequent umgesetzt werden. Stehen Investitionen an, muss eine moderne Pflanzenschutzspritze mit in den Fokus rücken. Ebenso wichtig ist eine offene und transparente Kommunikation darüber, auch außerhalb des Sektors. Der Ökogemüsesektor wird sich messen lassen müssen, Stichwort CO2-Fußabdruck und Ökoeffizienz.

Auf Pflanzenschutz setzen

Versuche zeigen, der Einsatz von im Öko-Landbau zugelassenen Dünge- und Pflanzenschutzmitteln zahlt sich nur dann aus, wenn rechtzeitig reagiert wird. Bei fortschreitender Spezialisierung und Ausdehnung auf den Betrieben gilt es, nicht die Übersicht zu verlieren. Gute Beratung und die Anwendung von verlässlichen Prognosemodellen werden beim Anbau teurer Sonderkulturen immer wichtiger und sind ein zentraler Baustein bei der Weiterentwicklung des gesamten ökologischen Feldgemüseanbaus. Dafür ist ein höherer Betreuungs- und Beratungsaufwand erforderlich – der sich rechnet, wie die hier vorgelegte Kalkulation eindeutig zeigt.

Selbstverständlich muss präventiven, pflanzenbaulichen Maßnahmen eine mindestens ebenso große Aufmerksamkeit geschenkt werden, wie den hier beschriebenen Versuchsergebnissen. Denn größere Fehler im Vorfeld des Möhrenanbaus können nicht durch direkten Pflanzenschutz oder Blattdüngungsmaßnahmen repariert werden. Konkret bedeutet das: Anbauabstände einhalten, Bodenaufbau und -pflege voranbringen und eine gute Bodenvorbereitung zur Möhrenkultur sicherstellen, damit die Möhre auch liefern kann.

Der moderne, intensive und personal- und kostenaufwendige Öko-Feldgemüsebau muss sich umstellen. Pflanzenschutz gehört stärker in den Mittelpunkt – nicht nur bei den Lagermöhren. Denn Pflanzengesunderhaltung macht bei vielen Gemüsekulturen einen gewichtigen Teil der Ertragssicherheit und damit des Erfolges aus. Die hier vorgelegten Zahlen sprechen eine eindeutige Sprache. Es geht hier um nicht weniger als einen Paradigmenwechsel im Ökomöhrenanbau.

Interview mit Johannes Müller vom Biolandhof Müller-Oelbke

Der Biolandhof Müller-Oelbke liegt in Etzenborn, im südlichen Landkreis von Göttingen. Dort bewirtschaftet die Familie Müller zusammen mit 30 Mitarbeitenden rund 400 ha Fläche, 150 ha entfallen auf Kartoffeln und Sonderkulturen, davon sind 25 ha Möhren. In Zusammenarbeit mit dem Naturland-Berater Holger Buck wurde auf den Flächen des Betriebs ein vierjähriger Versuch zur Qualitätsverbesserung von Lagermöhren durchgeführt. Wir haben mit Johannes Müller darüber gesprochen, welche Chancen er für seinen Betrieb in den On-Farm-Versuchen sieht.

Dass bei euch auf dem Betrieb Versuche durchgeführt werden, gibt es ja schon länger. Wie kommt es zu den Kooperationen? Ja so ist es. Manchmal haben wir selbst eine Idee, aber wir bekommen auch viele Anfragen von Unis. Wir setzen die Versuche bei uns um, von denen wir überzeugt sind, dass sie etwas bringen und mir ist wichtig, dass wir auch Spaß dabei haben. Dieses Jahr haben wir 17 Versuche durchgeführt, es waren Sortenversuche dabei, aber auch Kooperationen mit Landtechnikherstellern, zum Beispiel mit der Firma Lemken, für die wir Prototypen getestet haben. Wie kam euer Betrieb zu dem Versuch mit Lagermöhren? Der Versuch ist daraus entstanden, dass wir eine Fahrgasse falsch gesetzt haben. Dadurch ergab sich ein Streifen, der nicht behandelt wurde und stark mit Mehltau infiziert war. Das wollten wir für den Versuch nutzen und zeigen, welche Maßnahmen für die Qualität der Lagermöhren etwas bringen, welche nicht und wie teuer sie sind. Was hatte den größten Effekt? Durch den gezielten Pflanzenschutz und die Blattdüngung hatten die Möhren gesündere, intaktere Blätter und konnten länger ausreifen. Dadurch war das Möhrengewicht höher. Unsere Theorie ist: Je fitter die Möhren ins Lager kommen, umso fitter kommen sie auch wieder raus. Man muss wissen, wir haben knapp 3.000 Kistenstellplätze im Lager. Wenn wir aus jeder Kiste 100 kg mehr rausholen, ist das für uns ein wichtiger Hebel, denn jede Kiste verursacht beim Lagern Fixkosten von ungefähr 60 Euro. Ob ich 500 oder 600 kg Möhren aus einer Kiste auswasche, ist entscheidend. Eine besser ausgebildete Möhre, die nicht so schnell altert, weniger Atmungsverluste hat und vitaler im Frühjahr aus dem Lager kommt, war unser Ziel. Habt ihr durch den Versuch etwas an eurem Bestandsmanagement der Möhren geändert? Beim Pflanzenschutz hat sich eigentlich nichts verändert, da setzen wir auf unser Prognosemodell. Blattdüngung haben wir zwar davor schon gemacht, aber noch nicht so gezielt. Im Versuch wurden viele Pflanzen- und Blattproben genommen, in der Spitze bis zu fünf Stück in einem Möhrenschlag. Die wurden jeweils ins Labor geschickt, wenn wir das Ergebnis hatten, haben wir behandelt, dann wurde wieder eine Probe gezogen und so weiter. Man hat festgestellt, in den Pflanzen war Magnesium immer im Mangel, obwohl der Boden bestens damit versorgt war. Zink war auch ein Thema, deshalb geben wir jetzt beides pauschal als Blattdüngung, zumal es nicht viel kostet. Blattanalysen machen wir jetzt zwar nicht mehr so intensiv wie damals im Versuch, aber wir nehmen meistens eine Probe Anfang August. Für die Spurenelemente geben wir ‘epsoMICROTOP’ und ‘4Plants Nährstoff-Kombi’. Wir sind weiter am Ausprobieren, welche Mittel mischbar sind und vor allem, welche besonders gut mischbar sind. Da sehen wir noch viel Potenzial.Was motiviert dich zu den On-Farm-Versuchen? Wenn man vorne dran bleiben will, ist es wichtig, dass man Zeit reinsteckt. Schon meine Eltern haben immer wieder Versuche auf dem Betrieb durchgeführt, ich habe das quasi vorgelebt bekommen. Zum einen sehen wir, was uns etwas bringt und was nicht. Und es ist für uns die Möglichkeit, mit Dienstleistern und der Forschung im Austausch zu sein. Will man zum Beispiel von Prognosemodellen profitieren, muss man sie auch mit Daten füttern. Wir arbeiten hier eng mit Argus monitoring zusammen, das ist ein Dienstleister, der für uns ein Prognosemodell erstellt, wie hoch das Infektionsrisiko mit Mehltau oder Alternaria gerade ist – das können wir beim Pflanzenschutz aktiv anwenden. Wenn wir zum Beispiel kranke Pflanzen sehen, aber nicht wissen, was es ist, schicken wir sie ins Labor, um genau zu wissen, was wir da vor uns haben. Wie groß ist der Aufwand für euch? Viel bis gar nicht, das kommt ganz drauf an. Wir sprechen in der Versuchsplanung schon mit, was umsetzbar ist und was nicht. Wir überlegen, welche Sorten wir anbauen, wann wir säen, welche Partie wann ins Lager kommt. Das Bonitieren und Randomisieren der Versuche übernimmt meistens der Projektpartner. Es gibt in der Regel eine Aufwandsentschädigung für uns, die deckt aber meistens nicht die Kosten. Trotzdem: Für den Betrieb ist es das beste, es hier auszuprobieren, so gewinnen wir wertvolle Erkenntnisse. Was würdet ihr gerne noch im Anbau untersuchen? Nächstes Jahr machen wir einen Versuch zu Rote Bete. Wir wollen herausfinden, wovon die Schalenqualität abhängig ist. Wir bauen mittlerweile fast 40 ha Rote Bete an, fast alles Speiseware, da ist die Schalenqualität entscheidend. Aus B-Ware kann man zwar Saft machen, aber der Preisunterschied ist groß. Deshalb wollen wir den Schalenfehlern auf den Grund gehen.

Für den Betrieb ist es das beste, es hier auszuprobieren, so gewinnen wir wertvolle Erkenntnisse Johannes Müller

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.