Die Kandidaten im Check

Technikberater Peter Berwanger gibt einen Überblick über regenerative Energieträger für den Unterglasanbau.

von Peter Berwanger erschienen am 30.07.2024In Deutschland soll die Netto-Treibhausgasneutralität bis zum Jahr 2045 erreicht werden. Dazu wurde unter anderem das Gebäude-Energien-Gesetz (GEG) novelliert, welches das Ende von fossilen Gebäudeheizungen vorsieht. Gewächshäuser, die der Produktion und dem Verkauf von Pflanzen dienen sind davon ausgenommen, was der Branche einen kleinen Aufschub verschafft. Langfristig führt aber auch bei Gärtnereien kein Weg an regenerativen Energien vorbei, denn das Klimaschutzgesetz gilt nun mal für alle. Hinzu kommen weitere Gründe, die den Gartenbau direkt oder indirekt betreffen.

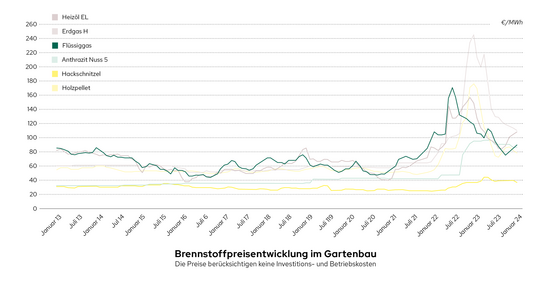

Zum einen wäre da die CO2-Bepreisung für fossile Energieträger, die in den kommenden Jahren kontinuierlich ansteigt und das Heizen deutlich teurer macht. Zunehmen wird auch der Druck von Seiten der kapitalmarktorientierten Unternehmen, wie beispielsweise Baumärkte und Lebensmittelhändler, die Forderungen nach CO2-Neutralität an ihre Lieferanten stellen. Abnehmen hingegen wird die Infrastruktur rund um fossile Brennstoffe, da Wohn- und Gewerbegebäude nach und nach mit regenerativen Energieträgern versorgt werden.

Holz und Biomasse

Doch welche Alternativen gibt es für den Unterglasanbau, wo derzeit rund 70 % der Anlagen mit Gas, Heizöl oder Anthrazit gefahren werden?

Die Rangliste wird von Holz in Form von Hackschnitzeln angeführt. Diese weisen eine große Bandbreite im Bereich von Feuchtegehalt, Größensortierung und Herkunft auf, was bei der Anlagenkonzeption berücksichtigt werden muss.

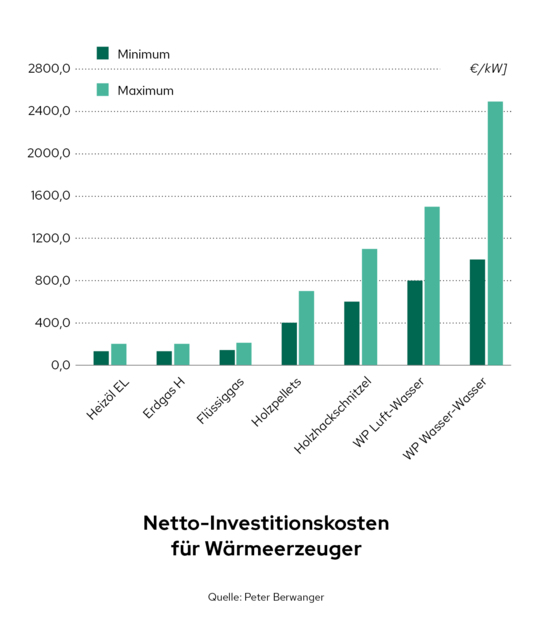

Wichtiger Pluspunkt sind die noch immer vergleichsweise günstigen Brennstoffkosten, auch wenn diese regional sehr unterschiedlich ausfallen. Die sehr hohen Investitionskosten und der beachtliche Platzbedarf für Anlage, Lager und Pufferspeicher sind für zahlreiche kleinere und mittlere Betriebe bereits ein Ausschlusskriterium.

Erschwerend kommt hinzu, dass die Wartungsintensität der Anlagen nicht in jeden Betriebsablauf passt. Investitionszuschüsse gibt es derzeit für Abfall- und Reststoffe wie Alt-, Landschaftspflege- und Sägerestholz, wohingegen die im Gartenbau weit verbreiteten Waldhackschnitzel außen vor bleiben.

1Die Beheizung von Gewächshäusern mit Holzpellets ist aus technischer Sicht problemlos möglich. Darüber hinaus sind die Anlagen wartungsfreundlicher und weniger störanfällig, als die von Hackschnitzeln. Auch der Platzbedarf ist etwas geringer, da die Lagerung des homogenen Energieträgers meist in Silos erfolgt. Von Nachteil sind die hohen Investitionskosten und die fehlende Förderung. Trotz der in den vergangenen Monaten stark gefallenen Brennstoffkosten ist ein wirtschaftlicher Betrieb schwierig.

Langfristig führt auch bei Gärtnereien kein Weg an regenerativen Energien vorbei Peter Berwanger

Sogenannte halmgutartige Biomasse wie beispielsweise Miscanthus oder Stroh hat im Gartenbau seit jeher keine große Bedeutung. Zum einen liegt das am Brennstoff selbst, der eine spezielle Anlagentechnik erfordert und in ausreichenden Mengen vorhanden sein muss. Zum anderen an den rechtlichen Rahmenbedingungen für Anlagen über 100 kW Feuerungsleistung, deren Genehmigung mit erheblichem Aufwand verbunden ist. Positiv zu erwähnen sind die diversen Fördermöglichkeiten.

Biomethan und Wasserstoff

Betrachtet man die gasförmigen Energieträger, dann kommt einem zunächst Biomethan in den Sinn. Es handelt sich dabei um aufbereitetes Biogas, welches durch das vorhandene Erdgasnetz zum Verbraucher kommt. Im Unterglasanbau dient Biomethan im Rahmen des Erneuerbaren Energien Gesetz (EEG) schon seit vielen Jahren zum Betrieb von leistungsstarken Blockheizkraftwerken.

Eine direkte Verbrennung war bisher zu teuer. Derzeit hat Biomethan einen Anteil von rund 1 % des Gasverbrauchs in Deutschland. Auch in Zukunft ist eine großflächige Anwendung im Bereich der Gebäudeheizung eher unwahrscheinlich. Zum einen fehlen dazu die benötigten Mengen und zum anderen soll das zum Transport notwendige Erdgasnetz langfristig an Bedeutung verlieren. Vorstellbar hingegen sind lokale Gas- oder Wärmenetze, die große Abnehmer, beispielsweise Gewächshausanlagen, und ihr direktes Umfeld versorgen.

Grüner Wasserstoff gilt bei vielen als der Hoffnungsträger, jedoch stecken Produktion, Transport und Nutzung noch in den Kinderschuhen. Die Vorteile des Energieträgers wie die Speicher- und Transportfähigkeit sind unbestritten und machen ihn zu einem wichtigen Baustein im zukünftigen Energiemix. Für die großflächige Gebäudeheizung kommt er aber eher nicht infrage. Zum einen sind bereits erheblich effizientere Technologien am Markt und zum anderen stehen die dafür notwendigen Mengen auch mittelfristig nicht zur Verfügung. Einsatzmöglichkeiten sehen Experten vor allem bei Industrieprozessen und im Verkehrssektor.

Abwärme aus Biogansanlagen, Kraftwerken oder Industriebetrieben kann von Gärtnereien gut genutzt werden. Wichtige Voraussetzungen dafür sind das Vorhandensein eines Wärmelieferanten in Reichweite, eine entsprechende Vorlauftemperatur sowie ein Wärmepreis, der für beide Seiten wirtschaftlich ist. Im Vorfeld sollten Lieferant und Abnehmer die möglichen Liefermengen und den Wärmbedarf möglichst detailliert ermitteln und mögliche Investitionskosten, beispielsweise für die Wärmleitung, sorgfältig kalkulieren.

Je nach Region hat die Tiefe und Mitteltiefe Geothermie ein großes Potenzial. Aufgrund der enorm hohen Investitionskosten und dem Fündigkeitsrisiko sind zunächst finanzstarke Investoren gefragt. Darüber hinaus müssen Genehmigungsverfahren vereinfacht und Vorbehalte in Teilen der Bevölkerung überwunden werden. Ist der Standort geeignet, dann ist die Energiequelle nahezu unerschöpflich und verursacht relativ geringe Betriebskosten.

Die Anzahl Hersteller von Großwärmepumpen ist überschaubar und die Investitionskosten sind noch sehr hoch. Zum Betrieb wird Strom und Umweltwärme aus Luft, Wasser oder dem Erdreich benötigt. Über die Wirtschaftlichkeit entscheidet maßgeblich der Strompreis sowie die Jahresarbeitszahl. Diese gibt an, wie viel Wärme aus einer Kilowattstunde Strom erzeugt werden kann.

Aufgrund von fehlenden Erfahrungswerten und den technischen, wirtschaftlichen und genehmigungsrechtlichen Rahmenbedingungen, ist ein Einsatz bei Unterglasanlagen bisher nur in Einzelfällen zu empfehlen. Dies könnte sich aber in einigen Jahren, zumindest für moderne Anlagen, ändern. Die fortschreitende technische Entwicklung, die Produktion von großen Stückzahlen sowie eine starke finanzielle Förderung spielen dabei eine nicht unerhebliche Rolle.

Sonne und Wind

Für die Wirtschaftlichkeit von Fotovoltaikanlagen sind zwei Faktoren maßgeblich. Zum einen ist es die Eigenverbrauchsquote, die möglichst über 30 % liegen sollte. Und zum anderen kommt es auf die Gesamtinvestitionskosten an. In Produktionsgewächshäusern, in denen die Beschattung nicht stört, kann bei entsprechenden Sprossen, das Glas gegen Module getauscht werden. Verkaufsanlagen und Hallen dagegen verfügen meist über ausreichende Statik für eine herkömmliche Unterkonstruktion. Die richtige Dimensionierung sowie die Frage eines Batteriespeichers müssen individuell von einer unabhängigen Stelle errechnet werden.

Einige Neuerungen bringt das sogenannte Solarpaket 1, welches am 26. April 2024 von Bundestag und Bundesrat verabschiedet wurde. So steigt die Vergütung von Dachanlagen ab 40 kWp um 1,5 Cent je kWh. Bei Anlagen bis 30 kWp greift in Zukunft ein vereinfachtes Netzanschlussverfahren und das bürokratische Anlagenzertifikat B wird erst ab einer Einspeiseleistung von 270 kWp benötigt. Auch der Stichtag für die Vergütungsfähigkeit von PV-Anlagen auf Nicht-Wohngebäude im Außenbereich („Solarstadl“) wurde vorverlegt. Hier gilt jetzt der 1. März 2023. Weitere Punkte zum Solarpaket 1 findet man beispielsweise auf den Seiten des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (www.bundesregierung.de).

Die direkte Nutzung der Windkraft wird hingegen nur für sehr wenige Betriebe mit entsprechenden Standorten infrage kommen. Hier sind umfangreiche Planungs- und Genehmigungsverfahren erforderlich.

Umstellung benötigt Zeit

Die Umstellung auf regenerative Energieträger ist ein Prozess, der notwendig ist, aber nicht von heute auf morgen erfolgen kann. Für Unternehmen müssen die Energiekosten in einem Bereich liegen, der sowohl die Produktion als auch den Handel weiter ermöglichen und dabei ein einträgliches Auskommen sichern. Darüber hinaus muss die Maßnahme finanzierbar, die Technologie ausgereift und der entsprechende Standort vorhanden sein.

Gerade bei kleineren und mittleren Gärtnereien führt mindestens eine der genannten Voraussetzungen dazu, zunächst an den vorhandenen fossilen Energieträgern festzuhalten. Letzteres kann im Übrigen auch gelten, wenn der Betrieb mangels Nachfolge oder hohem Investitionsstau kaum Zukunftsperspektiven hat.

Umso dringender ist es, alle Möglichkeiten zu nutzen, um den Anbau und die Gewächshäuser energieeffizienter zu gestalten. Hier stehen unter anderem technische Maßnahmen wie Energieschirme, Ventilatoren und die Klimaregelung zur Verfügung. Auch eine Umrüstung von direkt befeuerten Anlagen auf Warmwasser kann im ersten Schritt sinnvoll sein, wenn der Betrieb mit regenerativen Energieträgern fortgeführt werden soll.

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.