Wasser Berlin 2006: Internationale Messe und Beregnungssymposium

- Veröffentlicht am

Klimaveränderung und Bewässerung

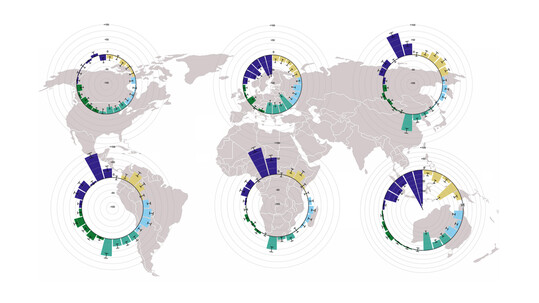

Dr. Frank Riesbeck, HU-Berlin, informierte über die weltweite Wasserverfügbarkeit und die Notwendigkeit der Bewässerung, um die Ernährung zu sichern (Informationen bei Eingabe von „FAO und water“ bei www.google.de)

Unter dem Thema „Globaler Klimawandel – eine Herausforderung an die Landwirtschaft“ informierte Dr. Frank Wechsung, Institut für Klimafolgenforschung, Potsdam, über die zu erwartenden Veränderungen des Klimas in Deutschland, besonders im Elbgebiet. Wechsung fasste zusammen: Die Trockengebiete werden trockener, die Feuchtgebiete feuchter. Für Baden-Württemberg prognostizierte er um bis zu 240 mm steigende Jahresniederschläge. Dies besagt jedoch nicht, dass für die Pflanzenproduktion das Wasserangebot immer ausreicht. Sein Fazit: in Deutschland wird Bewässerung immer lohnender.

Das Wasser und die Umwelt betrachten

Prof. Dr. Hans-Georg Frede, Institut für Landschaftsökologie und Ressourcenmanagement der Universität Gießen, stellte zunächst fest, dass die Bewässerung einen Eingriff in den Wasser- und Stoffhaushalt einer Landschaft darstellt, der häufig negativ bewertet wird. Er zeigte auf, dass Wasser- und Stoffhaushalt weniger belastet werden, wenn die Bewässerung optimiert wird.

In Deutschland werden 77% des Beregnungswassers dem Grundwasser entnommen. In einigen Bundesländern macht dieser Anteil über 90% aus. In welchem Umfang die Pflanze über das Wasser verfügen kann, hängt entscheidend vom Speichervolumen des Bodens für pflanzenverfügbares Wasser und vom Austrocknungsgrad des Bodens vor der Beregnung ab. Die Verdunstung ist umso höher, je höher die Wassersättigung während der Wachstumsperiode ist. Andererseits geht umso weniger Wasser in das Grundwasser wieder verloren, je stärker der Boden zum Beregnungszeitpunkt ausgetrocknet und je höher der Saugspannungswert ist. Auf beregnungsbedürftigem Sand kann mit Rückführen von Beregnungs- in das Grundwasser von etwa 30% gerechnet werden, so dass die Grundwasserressourcen durch Beregnung weniger beansprucht werden als oft angenommen.

Durch Beregnung kann der Stoffhaushalt landwirtschaftlich genutzter Böden deutlich positiv beeinflusst werden, wie Frede am Beispiel des Stickstoffs verdeutlichte. Beregnung fördert das Wurzelwachstum und erhöht das Aufschließungsvermögen der Pflanze für den Wurzelraum. Nährstoffe werden von der Pflanze in der horizontalen und vertikalen Dimension besser erreichbar. Erhöhtes Wurzelwachstum und die verbesserte hydraulische Leitfähigkeit bewirken eine deutlich erhöhte Nährstoffaufnahme im Vergleich zu unberegneten Standorten. Frede belegte, dass die N-Aufnahme bei Beregnung um bis zu 30 kg N/ha höher sein kann als ohne Beregnung. Diese erhöhte Aufnahme wirkt entlastend auf die Nmin-Gehalte am Ende der Vegetationszeit und auf die Stickstoff-Einträge ins Grundwasser. Durch gezielten Einsatz des Beregnungszeitpunkts und der -menge kann die Effizienz des Beregnungswassers gesteuert werden. Dies gewinnt umso mehr an Bedeutung, je teurer das Wasser ist.

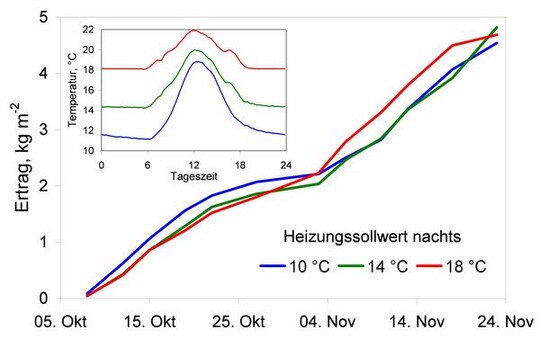

„Bewässerungssteuerung – Grundlage für Qualitätsprodukte, effektive Wassernutzung und Schutz der Umwelt“ war das Thema von Prof. Dr. Peter-J. Paschold, FA Geisenheim. Er zeigte auf, dass Bewässern beim Gemüsebau wesentlich größere ökonomische und ökologische Konsequenzen hat als in der Landwirtschaft. Ökonomisch erfolgreicher und umweltschonender Anbau ohne Bewässerungssteuerung wird künftig in Deutschland kaum noch möglich sein, wenn die Forderungen der EU-Wasserrahmenrichtlinie umgesetzt werden. Das Wissen dafür steht bereit. Immer bessere Sys-teme und Sensoren werden entwickelt, um den Wasserbedarf der Pflanze früh zu erkennen und entsprechend zu bewässern. Neue Wetterstationen erlauben die kabellose Daten-Übertragung auf den Betriebs-PC und automatisches Berechnen der Penman-Verdunstungswerte. Feuchtesensoren senden Steuersignale an Diesel- oder Elektropumpen und starten diese ebenso wie sie Bewässerungs-Magnetventile öffnen und schließen. Mehr zum Kongress in Gemüse Nr. 7/2006.

Prof. Dr. Peter-J. Paschold, FA Geisenheim

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.